Di quando, quella mattina, ho messo le loro scarpe

Frizzifrizzi, 2014

Qui non riporto i pezzi usciti su Frizzifrizzi (tra l‘altro sono tantissimi) ma faccio un’eccezione per questo perché è un testo cui tengo molto.

È il reportage di un’esperienza fatta durante il progetto Stamattina Ho Messo Le Tue Scarpe, un’iniziativa nata nel 2012, ideata e diretta da Elena Mattioli e Flavio Perazzini del collettivo Lele Marcojanni, e prodotta dalla Cooperativa Sociale Alpha.

Si tratta di un percorso alla scoperta della malattia mentale attraverso tre momenti chiave: l’assenza, la scoperta e il ritorno.

testo e foto • Simone Sbarbati

Scendiamo dalla navetta e Max ci consegna un mazzo di chiavi ciascuno.

«Le tre chiavi del passepartout aprono tutte le porte, tranne un paio. Potete toccare quello che volete, aprire i cassetti, gli armadi, i frigoriferi. Potete girare per il parco o esplorare gli edifici. Avete 25 minuti di tempo poi suonerà una campana e dovrete uscire» ci spiega.

Oltre a Max, che ci guida tra le tortuose strade di collina che separano Pesaro da Bevano, siamo in nove. Otto più un cane. Io, una giovane studentessa di psicologia col suo fidanzato, una famiglia di Rimini — padre, madre e due figlie — e un’insegnante di lettere in pensione, la padrona di Teo, il cane, che per tutto il viaggio in navetta se ne sta tranquillo, accucciato sui miei piedi, mentre discretamente cerco di avere più informazioni possibili da Max. Lui cerca di cambiare discorso — «non voglio darvi troppi elementi», dice, «siete qui per perdervi» — e inizia a parlare di cani da tartufo con l’insegnante.

Da fuori la Struttura Residenziale e Riabilitativa di Bevano sembra un agriturismo. O la scena del delitto di un videogame adventure: un’ambientazione sconosciuta, un limite di tempo, tre chiavi misteriose, delle prove da cercare.

L’esplorazione è in solitaria. Ci sono due edifici e un grande parco pieno di piante. Ci dividiamo. Scegliamo porte diverse, proviamo una dopo l’altra le chiavi per trovare quella giusta, ci incrociamo su e giù per le scale, ascoltiamo ciascuno i rumori degli altri per evitare di trasformare il “gioco” da esplorazione a processione, come succede nelle visite organizzate quando la guida ti indica lo scorcio, la lapide o la statua, e allora tutti si precipitano lì, in una fila disordinata, a dire a quel pezzettino di mondo già masticato e pre-digerito che sì, ci sei anche tu. E il bello del “gioco” — lì dove negli altri 363 giorni all’anno vivono o transitano persone con malattie mentali — è che la guida non c’è. Che ciascuno si faccia il proprio, personalissimo viaggio, raccolga le sue prove, si faccia le sue impressioni, tiri — se ci riesce, e nessuno probabilmente ci riuscirà — le sue conclusioni.

Sono arrivato qui con l’idea di documentare tutto: difficili a dirsi, impossibile a farsi. Uso la macchina fotografica del telefono per scattare (mi scuso per la qualità ma tra il fiato sul collo dei 25 minuti e la scarsa illuminazione non ho saputo fare di meglio).

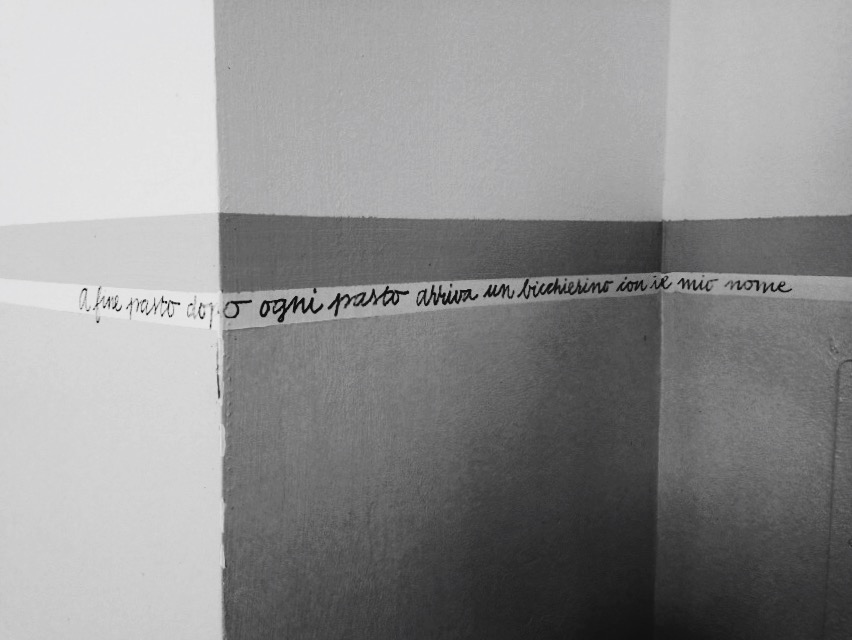

Quando mi trovo davanti alla prima di tante foto degli inquilini della casa appese al muro prendo anche il registratore e inizio a descrivere quel che vedo: scritte sui muri, sui divani, nei lavandini, nelle docce; scatoloni; carta igienica; armadietti; una serie di dvd buttati là, sopra un tavolo (uno, con Robert Downey Jr. e Zack Galifianakis si intitola Parto col folle, non l’ho visto ma sorrido per l’ironia, dato il contesto).

E poi vasellame di creta e attrezzi per lavorarla; tavoli e scaffali pieni di pezzi di computer “d’annata”; una serie di mazze sopra un tavolo assieme a bulloni e tondeggianti pezzi di plastica nera che chissà a cosa servono; una sedia a rotelle; un bagno che — confido al registratore — ha le piastrelle anni ’70 e un odore che mi ricorda quello del bagno di mia nonna quando lei stava male; una libreria piena di classici, romanzetti rosa, best-seller in edizione economica — «c’è Dan Brown», sussurro al microfono giusto un attimo prima di vedere un vecchio pianoforte.

Sollevo il coperchio e suono qualche nota bassa. La più piccola delle figlie della famiglia di Rimini, che passa di lì con sua madre, ha un sussulto. Passo alle note acute ma il registratore poi fisserà anche la sua voce mentre confessa alla madre: «questo posto mi mette i brividi» (pochi minuti dopo la stessa ragazzina salterà dallo spavento quando aprirà la porta di una delle camere da letto dei pazienti e dentro ci troverà me intento a sbirciare in un armadio).

Riascoltando la registrazione, una volta a casa, mi sembrerà di stare in un poliziesco, o in una puntata di Ghost Hunter, il programma tv in cui dei presunti cacciatori di spettri vanno a visitare case e luoghi storici infestati.

E in qualche modo è proprio di fantasmi che siamo a caccia anche noi. Due tipi di fantasmi: quelli che fino a qualche giorno prima abitavano quelle stanze, i pazienti, e i nostri stessi fantasmi, quelli che abbiamo dentro, nella precaria “normalità” delle nostre vite, spaventati anche solo dalla possibilità di varcare quel confine — sottilissimo, come scopriremo poi durante la giornata — e diventare come loro, come i “matti”.

Quando mi trovo davanti alla prima di tante foto degli inquilini della casa appese al muro prendo anche il registratore e inizio a descrivere quel che vedo: scritte sui muri, sui divani, nei lavandini, nelle docce; scatoloni; carta igienica; armadietti; una serie di dvd buttati là, sopra un tavolo (uno, con Robert Downey Jr. e Zack Galifianakis si intitola Parto col folle, non l’ho visto ma sorrido per l’ironia, dato il contesto).

E poi vasellame di creta e attrezzi per lavorarla; tavoli e scaffali pieni di pezzi di computer “d’annata”; una serie di mazze sopra un tavolo assieme a bulloni e tondeggianti pezzi di plastica nera che chissà a cosa servono; una sedia a rotelle; un bagno che — confido al registratore — ha le piastrelle anni ’70 e un odore che mi ricorda quello del bagno di mia nonna quando lei stava male; una libreria piena di classici, romanzetti rosa, best-seller in edizione economica — «c’è Dan Brown», sussurro al microfono giusto un attimo prima di vedere un vecchio pianoforte.

Sollevo il coperchio e suono qualche nota bassa. La più piccola delle figlie della famiglia di Rimini, che passa di lì con sua madre, ha un sussulto. Passo alle note acute ma il registratore poi fisserà anche la sua voce mentre confessa alla madre: «questo posto mi mette i brividi» (pochi minuti dopo la stessa ragazzina salterà dallo spavento quando aprirà la porta di una delle camere da letto dei pazienti e dentro ci troverà me intento a sbirciare in un armadio).

Riascoltando la registrazione, una volta a casa, mi sembrerà di stare in un poliziesco, o in una puntata di Ghost Hunter, il programma tv in cui dei presunti cacciatori di spettri vanno a visitare case e luoghi storici infestati.

E in qualche modo è proprio di fantasmi che siamo a caccia anche noi. Due tipi di fantasmi: quelli che fino a qualche giorno prima abitavano quelle stanze, i pazienti, e i nostri stessi fantasmi, quelli che abbiamo dentro, nella precaria “normalità” delle nostre vite, spaventati anche solo dalla possibilità di varcare quel confine — sottilissimo, come scopriremo poi durante la giornata — e diventare come loro, come i “matti”.

Mi sono alzato prestissimo, quella mattina, per uno scopo ben preciso: andare a Pesaro e partecipare a Stamattina Ho Messo Le Tue Scarpe con l’intento di fare il primo passo in un percorso di empatia nei confronti dell’”altro”.

Mi aspettavo di avventurarmi in un mondo straniero, esotico, senza sapere invece che mi sarei dovuto mettere alla prova con un’ancora più inquietante e destabilizzante familiarità.

Da bravo turista, con l’iPhone a portata di mano, sono entrato nello scenario da videogame pronto a immortalare le stranezze. E, sì, di stranezze ne ho trovate (la scritta W Hitler sul muro sopra al comodino, il paranoico sistema di simboli e nomi dietro la testiera del letto lì accanto, un calendario settimanale con su annotate attività piuttosto surreali), ma quelle erano semplici e innocue cartoline. Stereotipi.

Il vero brivido era nell’assoluta normalità — asettica come la stanza del commesso viaggiatore in un albergo di periferia o stratificata, disordinata e sporca come la camera di uno studentato per fuorisede. Una normalità che pure i pazienti conoscono benissimo.

Max, che fa l’operatore presso la cooperativa Alpha, quella che gestisce la struttura di Bevano, parla degli uomini e delle donne che vivono lì con grandissimo affetto. Poi mi spiegherà che «il loro più grande struggimento è il fatto che sanno benissimo cos’è la normalità. La vogliono, la normalità. E con l’aiuto della struttura cercano di raggiungerla. Ma la loro normalità, lì dentro è comunque “ingabbiata”».

Una gabbia, però, che non sembra né quella di uno zoo, dove i “normali” vanno a vedere le “fiere” o i “freak”, né quella di un canile dove tenere e accudire chi viene emarginato dalla società (anche se spesso la percezione è questa, pure tra chi ha partecipato al mio stesso percorso). La gabbia mi è sembrata più quella di un mondo parallelo, fatto di piccole differenze, intersecato al nostro ma con poca o nessuna possibilità di comunicazione tra i due, tranne quella professionale e umana con medici e operatori e quella, dolorosa, coi familiari.

Mi aspettavo di avventurarmi in un mondo straniero, esotico, senza sapere invece che mi sarei dovuto mettere alla prova con un’ancora più inquietante e destabilizzante familiarità.

Da bravo turista, con l’iPhone a portata di mano, sono entrato nello scenario da videogame pronto a immortalare le stranezze. E, sì, di stranezze ne ho trovate (la scritta W Hitler sul muro sopra al comodino, il paranoico sistema di simboli e nomi dietro la testiera del letto lì accanto, un calendario settimanale con su annotate attività piuttosto surreali), ma quelle erano semplici e innocue cartoline. Stereotipi.

Il vero brivido era nell’assoluta normalità — asettica come la stanza del commesso viaggiatore in un albergo di periferia o stratificata, disordinata e sporca come la camera di uno studentato per fuorisede. Una normalità che pure i pazienti conoscono benissimo.

Max, che fa l’operatore presso la cooperativa Alpha, quella che gestisce la struttura di Bevano, parla degli uomini e delle donne che vivono lì con grandissimo affetto. Poi mi spiegherà che «il loro più grande struggimento è il fatto che sanno benissimo cos’è la normalità. La vogliono, la normalità. E con l’aiuto della struttura cercano di raggiungerla. Ma la loro normalità, lì dentro è comunque “ingabbiata”».

Una gabbia, però, che non sembra né quella di uno zoo, dove i “normali” vanno a vedere le “fiere” o i “freak”, né quella di un canile dove tenere e accudire chi viene emarginato dalla società (anche se spesso la percezione è questa, pure tra chi ha partecipato al mio stesso percorso). La gabbia mi è sembrata più quella di un mondo parallelo, fatto di piccole differenze, intersecato al nostro ma con poca o nessuna possibilità di comunicazione tra i due, tranne quella professionale e umana con medici e operatori e quella, dolorosa, coi familiari.

Una volta scaduti i venticinque minuti, riconsegnate le chiavi, scambiati tra noi “esploratori” i racconti delle scoperte fatte («Ho visto pochissime stanze perché in cucina ho trovato un diario e mi sono perso a sfogliarlo» mi confida il ragazzo della studentessa in psicologia) e risaliti sulla navetta insieme al cane, ce ne torniamo a Pesaro, lì da dove per i due giorni di Stamattina Ho Messo Le Tue Scarpe sono partiti, alla scoperta della malattia mentale, in drappelli da otto, più di 200 curiosi / studenti / operatori di altre realtà / artisti / fidanzati / famiglie / prof.in pensione provenienti da tutta Italia (con maggioranza di marchigiani ed emiliano-romagnoli, per ovvie ragioni logistiche), in barba all’ennesimo sciopero delle ferrovie.

In un’assolata domenica che profuma di mare le vie della città sono affollatissime. C’è il mercato dell’antiquariato che riempie il centro storico, dove si snoda anche il percorso della seconda fase del progetto: dopo la visita all’istituto — fase dell’Assenza — c’è la Scoperta (la terza fase, il Ritorno sarà un catartico e interessante incontro tra partecipanti e addetti ai lavori anche se, a dirla tutta, sulla via del ritorno da un’esperienza del genere ci sono ancora dentro, affondato in una rimuginante melma con tutti e due i piedi).

La Scoperta è una lunga scarpinata tra parchi, garage, vicoli e case private, accompagnati da Umberto, anche lui della cooperativa Alpha, intento a consultare una mappa, cercando inutilmente di non perdersi e perderci tra l’abbacinante normalità dei luoghi in cui vengono proiettati i video girati da Elena Mattioli e Flavio Perazzini del collettivo Lele Marcojanni, i due artisti che hanno ideato tutto il progetto e intervistato i pazienti dell’Istituto, scegliendo di “innestare” le loro storie, trasmesse a ciclo continuo, là dove storie come quelle hanno di solito inizio: appunto nelle case, dietro a una finestra o alla serranda di un garage, sulla panchina di un giardino pubblico, nel sottopassaggio pieno di tag e graffiti accanto a un semaforo.

Una scelta che crea non pochi corto-circuiti (l’empatia, l’empatia…): mentre dallo schermo racconta di quando si tagliava, si bruciava, si spegneva le sigarette addosso, la signora che dice di essere border-line è seduta sulla panchina di un parco esattamente come noi che la guardiamo.

E chissà se pure lei — mentre parlava dei figli che le pulivano il sangue, le medicavano le ferite e l’accompagnavano in ospedale — sentiva il forte odore di salsedine che sento io.

E chissà se anche da lei c’erano gli uccellini che cantavano, quando raccontava che una volta ricoverata all’istituto sua figlia disse «non la voglio più, tenetevela» mentre suo figlio stava male, vedeva psicologi.

Il suo sguardo di madre, cosciente della sua malattia, ti toglie il fiato nel momento in cui, di suo figlio, dice che «ha avuto una vita dura», confessa di sentirsi in colpa, e ti fa scattare in testa l’inevitabile interrogativo: il figlio l’avrà visto questo video? Lo vedrà mai?

E quale sarà stata la sua stanza all’istituto?

In un’assolata domenica che profuma di mare le vie della città sono affollatissime. C’è il mercato dell’antiquariato che riempie il centro storico, dove si snoda anche il percorso della seconda fase del progetto: dopo la visita all’istituto — fase dell’Assenza — c’è la Scoperta (la terza fase, il Ritorno sarà un catartico e interessante incontro tra partecipanti e addetti ai lavori anche se, a dirla tutta, sulla via del ritorno da un’esperienza del genere ci sono ancora dentro, affondato in una rimuginante melma con tutti e due i piedi).

La Scoperta è una lunga scarpinata tra parchi, garage, vicoli e case private, accompagnati da Umberto, anche lui della cooperativa Alpha, intento a consultare una mappa, cercando inutilmente di non perdersi e perderci tra l’abbacinante normalità dei luoghi in cui vengono proiettati i video girati da Elena Mattioli e Flavio Perazzini del collettivo Lele Marcojanni, i due artisti che hanno ideato tutto il progetto e intervistato i pazienti dell’Istituto, scegliendo di “innestare” le loro storie, trasmesse a ciclo continuo, là dove storie come quelle hanno di solito inizio: appunto nelle case, dietro a una finestra o alla serranda di un garage, sulla panchina di un giardino pubblico, nel sottopassaggio pieno di tag e graffiti accanto a un semaforo.

Una scelta che crea non pochi corto-circuiti (l’empatia, l’empatia…): mentre dallo schermo racconta di quando si tagliava, si bruciava, si spegneva le sigarette addosso, la signora che dice di essere border-line è seduta sulla panchina di un parco esattamente come noi che la guardiamo.

E chissà se pure lei — mentre parlava dei figli che le pulivano il sangue, le medicavano le ferite e l’accompagnavano in ospedale — sentiva il forte odore di salsedine che sento io.

E chissà se anche da lei c’erano gli uccellini che cantavano, quando raccontava che una volta ricoverata all’istituto sua figlia disse «non la voglio più, tenetevela» mentre suo figlio stava male, vedeva psicologi.

Il suo sguardo di madre, cosciente della sua malattia, ti toglie il fiato nel momento in cui, di suo figlio, dice che «ha avuto una vita dura», confessa di sentirsi in colpa, e ti fa scattare in testa l’inevitabile interrogativo: il figlio l’avrà visto questo video? Lo vedrà mai?

E quale sarà stata la sua stanza all’istituto?

Perché lo fai poi, il giochino. Di abbinare quei volti dei video alle camere.

Di chi sarà stato quel letto con appiccicata al muro la foto di Emma, la cantante, in una delle poche stanze “personalizzate”, in cui le prove di quella narrazione che andava prendendo corpo durante la visita erano evidenti?

Una ragazzina, la prima cosa che ho pensato. Ma c’è sempre Max, la nostra guida all’Assenza, sulla via del ritorno, a spiazzarmi: «qui abbiamo pazienti che vanno dalla maggiore età fino a circa 60 anni. Pensi che quella con la foto di Emma sia la stanza di una ragazzina? C’è pure chi è convinto di esserlo, un ragazzino, e non lo è». E lì capisco che nessuna chiave, nessun passepartout, sarebbero mai bastati per entrare davvero.

La donna che dal quinto dei sei video proiettati parla di draghi, di bambini imbavagliati e uccisi, di bambini che spariscono… sembra lei stessa una bambina, col suo accento romagnolo, la sua candida semplicità nel raccontare gli incubi in cui è immersa ogni giorno da chissà quanti anni.

Mi ricorda mia figlia, quando la vedo partire nei suoi sogni o nei viaggi ammazza-noia verso la sua “Isola che non c’è” piena di cani parlanti e My Little Pony ma pure di orrori in forma di innocue storie che il suo cervello crea per esorcizzare le paure e prepararla al peggio della vita, simulandola.

«Ho fatto nascere un bambino», dice la donna dallo schermo, dietro alla porta-finestra di una casa, «ma forse è stata mia madre a farlo nascere. Ma forse non era mia madre». E continua a dire di essere innamorata di quella madre che però forse non è sua madre.

Sarà stato il suo, il letto col poster di Emma?

«Ho provato a uccidermi con le medicine», confessa verso la fine del video, sempre con un candore disarmante. «Ne ho prese due o tre scatole», aggiunge. E, scatenando una risata liberatoria tra tutti noi spettatori: «con l’acqua, però!».

Di chi sarà stato quel letto con appiccicata al muro la foto di Emma, la cantante, in una delle poche stanze “personalizzate”, in cui le prove di quella narrazione che andava prendendo corpo durante la visita erano evidenti?

Una ragazzina, la prima cosa che ho pensato. Ma c’è sempre Max, la nostra guida all’Assenza, sulla via del ritorno, a spiazzarmi: «qui abbiamo pazienti che vanno dalla maggiore età fino a circa 60 anni. Pensi che quella con la foto di Emma sia la stanza di una ragazzina? C’è pure chi è convinto di esserlo, un ragazzino, e non lo è». E lì capisco che nessuna chiave, nessun passepartout, sarebbero mai bastati per entrare davvero.

La donna che dal quinto dei sei video proiettati parla di draghi, di bambini imbavagliati e uccisi, di bambini che spariscono… sembra lei stessa una bambina, col suo accento romagnolo, la sua candida semplicità nel raccontare gli incubi in cui è immersa ogni giorno da chissà quanti anni.

Mi ricorda mia figlia, quando la vedo partire nei suoi sogni o nei viaggi ammazza-noia verso la sua “Isola che non c’è” piena di cani parlanti e My Little Pony ma pure di orrori in forma di innocue storie che il suo cervello crea per esorcizzare le paure e prepararla al peggio della vita, simulandola.

«Ho fatto nascere un bambino», dice la donna dallo schermo, dietro alla porta-finestra di una casa, «ma forse è stata mia madre a farlo nascere. Ma forse non era mia madre». E continua a dire di essere innamorata di quella madre che però forse non è sua madre.

Sarà stato il suo, il letto col poster di Emma?

«Ho provato a uccidermi con le medicine», confessa verso la fine del video, sempre con un candore disarmante. «Ne ho prese due o tre scatole», aggiunge. E, scatenando una risata liberatoria tra tutti noi spettatori: «con l’acqua, però!».

Certo, di fronte a una come la signora-del-drago è facile parlare di un “noi” e di un “loro”. Loro, i malati di mente, i matti. Noi… Noi?

Umberto, il flemmatico cicerone che ci accompagna per il centro di Pesaro, nel mondo della malattia mentale ci lavora da trent’anni. Insegna il giardinaggio.

«All’inizio ci si approccia a loro come se si avesse paura del contagio», dice. Poi aggiunge: «Effettivamente ti contagiano perché poi entri nelle loro vite, ti affezioni».

Il ragazzo seduto a gambe incrociate su un prato (terzo video) è tra i “loro” o tra i “noi”?

Lui l’Istituto lo frequenta soltanto al mattino, poi torna a casa.

«A volte ti senti come se stessi facendo una vacanza, tutto rilassante e bello, ma quando arrivi in fondo alla strada ti rendi conto che sei in un altro mondo, diverso. Lì nell’istituto sei protetto. Sai che se torni a casa invece iniziano i problemi, litigare con mio padre…».

Dice che la malattia ti toglie tutto: gli amici, la forza di fare le cose, di viaggiare.

Dice che voleva combatterla, quella dannata malattia, ma che ad esempio quando prendeva il tram per andare in città aveva la sensazione di morire, gli prendeva la tachicardia. E doveva scendere. Subito. Altrimenti sarebbe morto in quell’esatto istante, lì sull’autobus.

A quanti che conosco è successo? Quante volte è successo anche a me? La paralisi, il terrore. La notte in cui mentre precipiti ti sembra che dopotutto sia sempre stato così, il mondo, un abisso di solitudine fatto solo e soltanto per te.

Ma poi ti ripigli. E forse un giorno no, semplicemente non ti ripigli più. E su un bus 27A come tanti esci dal “noi” per passare ai “loro”. E ti ritrovi a portare le tue cose in una stanza anonima, in un posto sperduto e pieno di alberi che sembra un agriturismo, o a dire a tua moglie che vai a lavorare e invece vai lì ogni mattina perché sai che per tornare al mondo in cui vive lei prima devi passare di lì. Dai matti.

Finché poi arrivano due come Elena e Flavio, a chiederti di raccontare la tua storia, permettendoti di dire quel che vuoi, senza paura che qualcuno aumenti il dosaggio delle medicine, senza sapere chi sarà, poi, dall’altra parte, ad ascoltare.

Umberto, il flemmatico cicerone che ci accompagna per il centro di Pesaro, nel mondo della malattia mentale ci lavora da trent’anni. Insegna il giardinaggio.

«All’inizio ci si approccia a loro come se si avesse paura del contagio», dice. Poi aggiunge: «Effettivamente ti contagiano perché poi entri nelle loro vite, ti affezioni».

Il ragazzo seduto a gambe incrociate su un prato (terzo video) è tra i “loro” o tra i “noi”?

Lui l’Istituto lo frequenta soltanto al mattino, poi torna a casa.

«A volte ti senti come se stessi facendo una vacanza, tutto rilassante e bello, ma quando arrivi in fondo alla strada ti rendi conto che sei in un altro mondo, diverso. Lì nell’istituto sei protetto. Sai che se torni a casa invece iniziano i problemi, litigare con mio padre…».

Dice che la malattia ti toglie tutto: gli amici, la forza di fare le cose, di viaggiare.

Dice che voleva combatterla, quella dannata malattia, ma che ad esempio quando prendeva il tram per andare in città aveva la sensazione di morire, gli prendeva la tachicardia. E doveva scendere. Subito. Altrimenti sarebbe morto in quell’esatto istante, lì sull’autobus.

A quanti che conosco è successo? Quante volte è successo anche a me? La paralisi, il terrore. La notte in cui mentre precipiti ti sembra che dopotutto sia sempre stato così, il mondo, un abisso di solitudine fatto solo e soltanto per te.

Ma poi ti ripigli. E forse un giorno no, semplicemente non ti ripigli più. E su un bus 27A come tanti esci dal “noi” per passare ai “loro”. E ti ritrovi a portare le tue cose in una stanza anonima, in un posto sperduto e pieno di alberi che sembra un agriturismo, o a dire a tua moglie che vai a lavorare e invece vai lì ogni mattina perché sai che per tornare al mondo in cui vive lei prima devi passare di lì. Dai matti.

Finché poi arrivano due come Elena e Flavio, a chiederti di raccontare la tua storia, permettendoti di dire quel che vuoi, senza paura che qualcuno aumenti il dosaggio delle medicine, senza sapere chi sarà, poi, dall’altra parte, ad ascoltare.