Bolognina, oggi

personal, ongoing

È un progetto nato semplicemente per “costringermi” a uscire e fare qualche chilometro a piedi per il quartiere.

Non ci sono velleità artistiche. Non sono un fotografo. L’unico intento è documentare, adottando al contempo sia lo sguardo di chi il quartiere lo abita, sia quello di chi cerca di esplorarlo come lo vedesse per la prima volta.

Le immagini qui raccolte non sono in ordine cronologico ma raggruppate per zona. I testi, sempre relativi al quartiere, sono frammenti presi dal mio profilo Facebook e da altri miei scritti.

8 febbraio 2018

Fu poco meno di 15 anni fa. All’epoca abitavamo in via Niccolò dall’Arca, Bolognina. Io ed Ethel stavamo insieme da poco, e condividevamo l’appartamento con altri quattro. Decidemmo di avere un gatto e andammo al gattile di via Gobetti. Un signore ci fece vedere una gatta bianca. Aveva il pelo lungo, era bella, un po’ altezzosa. Se ne stava lì tranquilla a farsi guardare.

«Questa è una gatta da casa», disse il signore. «Perfetta per una famiglia».

Ma noi, noi — boh, eravamo in sei, col lavandino sempre pieno di piatti da lavare, le cimici rosse, l’unico bagno sempre occupato, i mozziconi delle canne, i calzini spaiati in cucina, il soppalco Ikea di seconda mano — non eravamo una famiglia. E quindi il signore ci portò da un acciaccato piccoletto nero nero, tutto spettinato, gli occhi gialli, di cui uno tumefatto, qualche ciuffo di pelo che mancava. Quando aprì la gabbia e lo prese per la collottola scappò via, saltò sulle braccia di Ethel, da lì sulla spalla di Luca, attaccandosi con gli artigli, e da lì, ancora, sulla mia testa, dove rimase impigliato e ci volle un po’ per toglierlo.

Volevamo lui, ovviamente.

Lo portammo a casa e fece la pipì ovunque. Ci sedemmo per scegliere il nome. A me piaceva Franco. Il ragazzo Catalano che all’epoca era ospite in casa, Carles, che era a Bologna per scrivere un romanzo, disse che se l’avessimo chiamato Franco, come Francisco Franco, ci sarebbe rimasto molto male.

Lo chiamammo Otto, perché era nero come la palla numero 8.

Otto aveva la micosi. Otto era stato picchiato da dei ragazzini in zona Pilastro. Abitava lì, prima di finire al gattile. Decisi che al Pilastro non sarei mai andato a vivere.

Otto girava per casa. Dormiva un po’ in una stanza, un po’ nell’altra. Vide persone che traslocavano altrove e altre che arrivavano. Quando decidemmo di fare la seduta spiritica, lui se ne stette a dormire tutto il tempo: se ne fregava dello spirito di Quinto — un altro numero come lui — che vagava per l’appartamento.

La notte della street rave parade c’era gente ovunque, sotto casa. Il fiume umano passava di lì. Qualcuno si addormentò nel giardino del palazzo. Non c’era nessuno in casa nostra. Qualcuno al rave, qualcuno altrove, io ed Ethel a vedere un film in piazza maggiore. Mi pare fosse 2001: Odissea nello spazio. Quando tornammo a casa Otto non c’era. Lo cercammo ovunque, persino negli armadi. Andammo a dormire preoccupati. Quella notte dormii con l’angoscia sotto al cuscino. Sognai che cadeva di sotto. Eravamo al quinto piano. Quinto, come lo spirito. La mattina dopo Otto non si vedeva ancora. Frugammo di nuovo per tutta la casa ma sembrava sparito nel nulla. Scesi in strada, mi affacciai nel giardino del palazzo, che era pieno di rifiuti, i resti della street parade. Sotto una siepe c’era una macchia nera. Era davvero caduto giù. Cinque piani. Infilai le mani per prenderlo, mi graffiò. Ci riprovai, mi graffiò. Quando riuscii a prenderlo vidi che una zampa penzolava giù. Usciva sangue. Corsi in casa con lui in braccio. Avevo una camicia hawaiana, sporca di sangue.

Corremmo dal primo veterinario libero che trovammo, che curò la ferita e disse che le ossa della zampa si sarebbero aggiustate da sole. E così fu, dopo qualche mese di zoppicamenti. Un po’ zoppo lo rimase sempre, e quando saltava ora faceva uno strano verso, un “prrrrrr” che diventò il “prrrrrr” di Otto.

Quando io ed Ethel cambiammo casa venne con noi. Da sei a due, niente più cimici né piatti sporchi, niente più casino a tutte le ore, niente più Bolognina. Andammo in centro. Monolocale, secondo piano.

Il soppalco Ikea di seconda mano ci seguì, e di notte Otto veniva a dormire lassù, da noi. Sentivamo “prrrrrrr” e in due salti era in fondo al letto. Ogni tanto ci attaccava i piedi mentre dormivamo. Una volta lo fece e io, d’istinto, gli diedi un calcio e lo buttai giù. Quando la sera si accoccolava accanto a noi sul divano — l’unico momento della giornata in cui ci permetteva di coccolarlo senza riempirci di graffi e morsi — certe volte pensavo che se gli fosse successo qualcosa, se fosse morto, ne sarei rimasto distrutto. Solo l’idea, ed ecco che avevo gli occhi lucidi.

Si ammalò mille volte, Otto. Micosi, raffreddore (scoprimmo che si poteva fare l’aerosol anche ai gatti, affittammo persino la macchinetta), infezioni varie, medicine, medicine, medicine. Una volta, per fargli prendere una pillola, dopo averle provate tutte — dal nasconderla in mezzo alla carne al polverizzarla e spalmarla sulla zampa col burro in modo da fargliela leccare — lo afferrammo in due con una coperta, costringendolo a forza, piangendo come due bimbetti mentre gli allargavamo la bocca. Quella volta gli rompemmo un dente. Lo sputò lì, per terra. Ci buttammo sul divano ridendo e piangendo allo stesso momento.

Poi arrivò Sveva. Quando Ethel era incinta di qualche mese cominciammo a cercare un’altra casa. Parlammo alla nostra veterinaria di nostra figlia in arrivo. Ci disse che Otto, per via del suo carattere, conseguenza del suo passato — dannati ragazzini del Pilastro —, non era molto adatto a stare coi bimbi. Ci pensammo un po’ su. Eravamo stressati per la casa da trovare, impauriti per la nascita di una figlia, stanchi per il doppio lavoro che all’epoca facevamo: il giorno in un ufficio, la notte Frizzifrizzi. Una sera chiamai l’ambulanza perché ero convinto di avere un infarto. Il paramedico era un ragazzo dallo sguardo dolce. Dopo avermi controllato mi chiese se c’erano motivi di stress. Gli raccontai un po’, mi rassicurò e mi strinse la spalla.

Alla fine chiedemmo ai miei genitori di adottare Otto. Loro avevano sempre avuto gatti, avevano il giardino e soprattutto la pazienza. Mi sentii in colpa. In colpa per aver abbandonato una creatura che amavo. In colpa perché ora l’amore per Otto mi sembrava la versione economica dell’amore che ancora non capivo del tutto ma che sapevo di tenere in serbo per la figlia che stavo per avere.

Questo succedeva nel 2008. Otto, bolognese del Pilastro e poi della Bolognina, diventò marchigiano, anzi monsanese. Dopo Sveva nacque Saba, e intanto Otto invecchiava, aveva problemi ai reni, vomitava, un altro raffreddore, altri acciacchi. Riusciva a mangiare quasi solo crocchette, costosissime. L’estate scorsa era arruffato come il giorno in cui lo portammo a casa dal gattile. Sembrava stesse perdendo la vista. Diabete. Come mia nonna. Prima gli occhi poi tutto il resto. Qualche giorno fa mia madre ha portato Otto dal veterinario. L’hanno attaccato a una flebo. Oggi lei mi ha chiamato, dicendo che Otto, che si sarebbe potuto chiamare Franco — Otto del Pilastro e della Bolognina, Otto del quinto piano, Otto che faceva prrrrrr —, non sarebbe più tornato a casa.

21 novembre 2016

Dopo la presentazione e un paio di birrette mi dirigo verso casa. Prendo al volo un rotolino di qualcosa, 2€, arrivo alla fermata che ancora mi sto togliendo le molliche col tovagliolino e vedo che il prossimo 27 sarebbe passato dopo 17 minuti. Mi faccio un trancio di pizza, 1,40€. Accanto a me, davanti al bancone, c'è un ragazzo che canticchia un motivo arabo. Quello dietro al bancone è un suo amico. Il tempo di scaldare il trancio e tutti e due ridacchiano leggendo un volantino che pubblicizza hamburger indiani.

Inaspettatamente il 27 arriva appena esco dal posto. Finisco la pizza in autobus dove una bionda dell'est con le guance rosse, tra una limonata e l'altra con un ragazzo magrebino altissimo, è totalmente presa dalla ruolo "tipa del gangsta" e fa la bulla con due ragazze giapponesi chiedendo platealmente «vuoi droga? vuoi droga?».

Alla mia fermata non c'è nessuno. Il trancio di pizza è finito e ho il tovagliolino appallottolato in tasca. Decido di farmi un caffè e fumare una sigaretta prima di entrare in casa.

L'unico bar aperto a portata di sguardo è quello degli africani. Quello è stato il primo bar in cui sono andato una volta arrivato qua nel quartiere, 7 anni fa. In 7 anni ha cambiato altrettante gestioni. Ora c'è un barista africano ed è sempre pieno.

Provo ad aprire la porta ma non riesco a entrare perché il passaggio è bloccato da un culo. Il culo, dopo una rapida occhiata in giro (non che ci voglia molto, saranno 3mq davanti al bancone e uno dietro), è di un signore che vedo sempre in giro, negli altri bar, a fare la spesa, a comprare la frutta. Ha la faccia da ex carabiniere. E quel poco che so di lui è che è stato davvero un carabiniere, o un finanziere. Quando mi incrocia per strada talvolta mi saluta e talvolta no. Io lo stesso. Dire che ci stiamo simpatici, così, a vista, forse è azzardato, ma ci andiamo vicino. E comunque c'è il suo culo davanti alla porta. Un culo ballerino. Sta infatti agitando i fianchi alla grande e davanti a lui c'è il culo di una ragazza africana, che si agita pure lei. Davanti alla ragazza africana c'è il culo di un altro ragazzo africano e poi, finalmente, il bancone.

Mi infilo nella fessura della porta e un altro ragazzo africano mi dà il cinque e mi dice «vai, vai, vai al bancone». Ma non ce la faccio, io a raggiungere il bancone.

Da sinistra spunta un altro ragazzo, con gli occhi a fessura. Mi dà il cinque pure lui.«Gadblessiu», dice sorridendo. E ancora «Blessblessblessiu».

Nel frattempo il trio danzereccio si accorge di me e mi fa passare.

In tv passano video di rap nigeriano. Il barista, che balla pure lui, ma da solo, non mi ha ancora visto.

Il primo tizio, quello del cinque, urla «un clienteeee». Accanto a lui, seduta, c'è una ragazza col faccione che mi fissa.

Chiedo un caffè «ma se ha già spento la macchinetta non fa niente».

Il barista guarda la macchinetta e con una certa sorpresa vede che è accesa.

«Si vede che aspettava proprio te», dice. Intanto i tre hanno ripreso a ballare.

Bicchierino d'acqua, come si usa qua a Bologna, e il tempo che la tazzina calda risuoni nel piattino, da uno stanzino che non avevo notato spunta un altro uomo. Occhi a fessura pure lui. Molto più dell'altro. È praticamente a occhi chiusi.

Faticando un po' per passare tra me e i ballerini, va a sedersi accanto a ragazza-faccione, che non ha mai smesso di fissarmi.

«Bevi solo il caffè?», mi chiede lui. Faccio cenno di sì.

«È il mio compleanno», mi dice, alzando una delle bottiglie che ha davanti. Gli altri intanto ballano. L'ex carabiniere è ubriachissimo e si sta divertendo un mondo, in giacca e cravatta, le basette vagamente spettinate.

«Tanti auguri», dico al ragazzo. «Fa' come se avessi bevuto, mi sono già fatto un paio di birre, sono stanco, ho due bimbe a casa e devo svegliarmi presto».

La ragazza-faccione, sempre senza spostarmi gli occhi di dosso, comincia allora a fare su e giù con la testa.

«Ben detto amico», dice. E dà una gomitata a occhi a fessura. «Ben detto».

Pago e vado. Mentre esco i tre ancora ballano, il barista torna ai suoi video, due non ho idea di dove siano finiti e ragazza-faccione, seduta accanto a occhi a fessura fa ancora su e giù con la testa ripetendo «Ben detto».

L'ultima cosa che sento è un ultimo «Gadblessiu».

19 luglio 2017

Sul 27 un trio di pre-adolescenti problematici vaga nella notte in cerca di qualcosa da mangiare e se la ride beatamente, cercando di farsi il ponte Matteotti e la Bolognina “senza mani”. Mica facile, visto che notoriamente, dopo il ponte, gli autisti accelerano ed è dura restare in piedi senza attaccarsi a qualcosa.

Io sono lì accanto e me la rido seguendo le loro idiozie e sto pronto a raccattarne uno casomai volasse via.

Capiscono che li sto osservando e ascoltando e quindi fanno ancora di più gli scemi, io invece capisco che non conoscono benissimo la zona e allora faccio loro da navigatore: qua c'è la buca grossa, occhio che adesso c'è la doppia curva sinistra-destra, qua attraversano alla cazzo e l'autobus potrebbe inchiodare...

I tre fanno finta di niente e continuano a cazzeggiare tra loro ma è evidente che seguono i consigli.

Sono due ragazzini e una ragazzina. Il capo è lei. Uno dei due maschi, invece di cercare di rimanere in equilibrio stando di lato, sta di fronte.

- Così è più difficile, dice

- Mica vero, urla l'altro

- Sì che è vero, intervengo io, pensa ai surfisti, agli skater...

Non è convinto, ci prova, quasi rotola per terra, gli altri due lo insultano, spietati.

Lui mi guarda e arrossisce. Si mette a studiare i miei tatuaggi anni '90. Gli piace quello sulla mano.

- Quanto l'hai pagato?, chiede

- C'erano le lire.

Ci meditano un po' su, poi quello che quasi cadeva mi racconta che ha provato a farsene uno con lametta e inchiostro.

La ragazza mi chiede quanti anni ho.

- 38

- Cazzo!, fa lei.

Indeciso se la sua sorpresa fosse relativa al fatto di portarli splendidamente o semplicemente perché i miei 38 anni, per loro, equivalgono a un settantenne per me, li saluto e mi preparo alla discesa, stando di lato, come un surfista, senza mani.

15 aprile 2015

Il mio telefono — che, bastardo, mi osserva, mi ascolta e mi controlla — dice che negli ultimi 3gg ho fatto 55km a piedi.

Il brutto è che non sto andando a Santiago De Compostela né a cercare i funghetti magici tra i boschi. Il brutto.

Ma il bello è che oggi i miei studenti (responsabili di una piccola parte di quei 55km) mi hanno fatto vedere una Treviso che non conoscevo e alla fine ci siamo seduti tutti su una panchina circolare a raccontare gli appunti che avevamo preso per la strada, con la gente che guardava “la strana gita” come a dire “e questi che fanno, questi che vogliono?”. Il bello.

Poi la Bolognina, che a quanto pare oggi è piena di matti. Furgoncini che caricano gente in corsa, uno che passa in mezzo alle macchine in bici gridando estasiato “cocaina!”, un gigantesco mediorientale che per ridere sbatte l'amico contro il bus, uno ubriachissimo che si è fermato in mezzo alla strada a braccia aperte a urlare ciao alla polizia, che poi però è andata via a fermare un'altra macchina.

La Bolognina.

15 agosto 2015

La grande novità dell'estate 2015 sono state le mantidi religiose. Qua in giardino non sono sbarcati immigrati né abbiamo trovato sedicenni fatti di ecstasy. Nessuno ha mai nominato la Merkel, nemmeno il gatto, che pure si chiama Otto — ma effettivamente avrebbe dovuto chiamarsi Bruno, e prima ancora Franco ma il ragazzo catalano che abitava con noi nell’appartamento da sei in Bolognina all’epoca in cui andammo a prendere Franco/Bruno/Otto al gattile (ma giurerei che ce lo presentarono con un altro nome), beh il ragazzo catalano, che con omissis/Franco/Bruno/Otto avrebbe dovuto vivere qualche mese, ce lo chiese proprio di non chiamarlo Franco, e dunque, scartato Franco, rimase omissis/Bruno/Otto, ma solo per qualche istante, perché quando lo vedemmo, piccolo e nero e tutto acciaccato, con la psoriasi, un occhio pesto, le croste per i tagli che qualche ragazzino figliodiputtana gli fece prima di essere trovato, quando lo vedemmo e mi saltò in testa, proprio sopra, sui capelli, attaccato con le unghiette, lì capimmo che lui era Otto: Otto nell'appartamento da Sei al Quinto piano (Quinto poi ritorna come numero perché la sera che facemmo la seduta spiritica — ma lo spagnolo se n’era già andato — evocammo un certo Quinto, sedicenne romano morto nel ’14 per l’influenza Spagnola, e non è un caso perché di sicuro Quinto l’abbiamo creato noi, seduta stante, quella stessa sera, senza rendercene conto, anche se questa, come si dice, è un’altra storia, che tra l’altro a Otto interessò ben poco perché al contrario di quanto si dice, e cioè che i gatti avvertano la presenza degli spiriti, lui se ne stette beato a dormicchiare e leccarsi il culo per tutto il tempo che noi eravamo alle prese con la tazzina, la tavola con le lettere scritte a pennarello e i pianti di chi era preso malissimo, confermando poi che non di evocazione si trattava ma del parto del nostro inconscio colletivo).

Numerologia e spiritismo a parte, messa in standby la crisi greca, ritrovandoci sia senza droghe che senza sedicenni e al netto di qualche dibattito sulla Grande Grandinata di Ferragosto (quale dei mille meteo consultati ci ha indovinato?), gli gnocchi col sugo alla papera della Festa dell’Assunta (si potranno congelare?), i rimedi contro la diarrea (tè o camomilla a piccoli sorsi), le stelle cadenti che finalmente sono cadute — rapide come missili ma ancora magiche — pure nella vita di mia figlia (l’anno scorso sai che pianto quando fu l’unica a non vederle, e sì che le avevo spiegato come fare: guarda un punto, al centro del cielo, ma non guardarlo davvero) alla fine sono dunque arrivate le mantidi. Che abbiamo subito cercato su Wikipedia, per documentarci, e che di giorno se ne stanno nascoste chissà dove e di notte amano attaccarsi sulla zanzariera. Ma soltanto quando stiamo fuori a chiacchierare, sennò non si vedono. Tipo adesso, che qua già tutti dormono e sono seduto da solo, davanti alla pozzanghera perenne e accanto al gatto che russa: di mantidi nemmeno l’ombra.

25 giugno 2019

(contro lo sgombero di XM24)

Siamoci.

Io ci sarò.

Perché abito in questo quartiere.

Perché lì ho conosciuto la mia dolce metà.

Perché lì ho ascoltato concerti, visto presentazioni di libri, talvolta mi sono semplicemente seduto a leggere davanti a una birra e in mezzo a mille voci.

Perché non ci sono biglietti da pagare. Perché il giovedì c'è CampiAperti ed è pieno di genitori e bambini, tra cui noi.

Perché XM24 è una cosa bella e le cose belle, lo so, non durano, ma bisogna difenderle con tutta la cura e l'amore possibili come e finché se ne ha la possibilità.

Perché c'è sempre bisogno, e ora più che mai, di un luogo vivo e senza biglietti, consumazioni obbligatorie, logiche di potere, mitizzazione dell'efficienza, “si fa tutto con un'app”.

Perché so che se la Bolognina e Bologna tutta perderanno questo luogo sarà l'ennesima vittoria di chi chiude, di chi sbarra, di controlla, di chi sceglie per gli altri, di chi si allinea, e di chi non vorrebbe allinearsi ma alla fine si allinea lo stesso e odia chi non si è allineato perché pure lui/lei non voleva allinearsi però alla fine l'ha fatto.

3 novembre 2016

Correva l'anno 2002. Bologna la vivevo da pendolare del weekend. All'epoca avevo abbandonato il Dams e facevo il servizio civile nelle Marche. Stavo a casa dei miei e il fine settimana prendevo l'interregionale, dormivo una notte in Bolognina, da Ethel, che avevo conosciuto da poco, e l'indomani tornavo giù.

C'era Radio Città del Capo a tutto volume e a tutte le ore in quell'appartamento sempre pieno di gente. C'erano vecchie coperte da vecchi. C'erano birre sgasate ma non si trovava mai il cavatappi. C'era una bella luce azzurra, la domenica mattina, in cucina. L'odore del caffè o quello del mate delle coinquiline. E un sacco di accendini, pure. Sparpagliati un po' ovunque, come i cd presi in affitto, sempre graffiati, che duplicavamo e riascoltavamo ed erano pieni di salti.

1º settembre 2015

Le nove e mezza di sera. Io ho appena finito di leggere a mia figlia grande delle avventure di Orso Blu dentro al buco dimensionale e salgo di sopra a piegare e sistemare i vestiti rimasti a prendere il sole per tutto il pomeriggio.

Nella camera delle bimbe si spegne la luce. Ethel culla la piccola, che ha otto mesi. In salotto le finestre sono spalancate per far entrare quel poco di aria fresca che gira e a un certo punto sento gridare, sento sbattere, sento gridare ancora, sembra qualcuno che litiga, sembra addirittura qualcuno che stia picchiando qualcun altro.

Scendo e mi affaccio. Pure i vicini sono fuori a vedere, le teste spuntano una a una come in una scena da film ben coreografata.

Decido di andare a vedere. Ancora scale — ché quando Ethel era ancora incinta della prima gravidanza e mi diede mandato di andare a cercare una nuova casa, visto che nel minuscolo monolocale in centro col cavolo che ci saremmo stati in tre, mi disse espressamente di evitare appartamenti con troppe scale e poi finì per scegliere, lei, quello con la scala più ripida mai vista, all’ingresso, e un'altra scala, ma a chiocciola, per raggiungere la nostra camera.

E quindi sono al portone di casa che ascolto per un istante prima di aprire, impugnando la mazza da baseball con una mano. Apro lentamente. Nessun rumore strano, solo chiacchiericcio, qualche tv: il solito. Ripongo la mazza al suo posto e esco. Davanti al cancello, alla fine del cortile, c'è un vero e proprio assembramento. Noto qualche giacca catarifrangente. Penso al peggio. Penso a polizia e ambulanza. Mi immagino uno steso a terra col sangue che “spisciola” fuori.

La cosa strana è che non vedo lampeggianti. Decido di avvicinarmi per capire di che si tratta. Sono in maglietta, calzoncini, ciabatte, e fuori dal cancello c'è gente seduta a terra e c'è gente in piedi e c'è gente pure dall'altra parte della strada, chi appoggiato ai bidoni della spazzatura, chi ad altri cancelli o reti.

Saranno circa una ventina, africani. Con loro un ragazzetto bianco secco secco coi capelli rossicci e una camicia rosso vino. Più isolata, quasi in mezzo alla strada, c'è una ragazza. L’unica ragazza, bianca pure lei, con un paio di shorts.

Vado al cancello. Non mi ha visto ancora nessuno. Intercetto lo sguardo del ragazzino e chiedo «tutto a posto?».

Al che a lui si allargano gli occhi, ha l’aria imbarazzata, ci pensa su un istante e poi si lancia in una lunga spiegazione che ha il sapore della giustificazione. «Sbagliato indirizzo», dice. «Ci avevano detto questa via e questo numero ma doveva esserci un bar però il bar non c'è», dice, mentre il resto del gruppo è quasi completamente voltato verso di me, compresi quelli seduti per terra, con la schiena appoggiata al mio cancello.

«Stanno arrivando a prenderli», dice ancora il rosso. «Mi dispiace per il disturbo», aggiunge.

Io, con gli occhi di tutti addosso, spiego di aver sentito casino, di essermi preoccupato, di esser sceso per quello. Spiego che a Bologna c'è un’altra via con lo stesso nome, forse è là che devono andare.

Il rosso si guarda attorno e dice che no, non sono stati loro a urlare, anche perché l’italiano non lo parlano e la cosa ha senso, visto che io ho sentito urlare in italiano.

Mi giro verso la ragazza, che nel frattempo si è messa a parlare in un inglese rabberciato su con alcuni dei ragazzi africani. Lei sembra più tranquilla di lui.

Non mi viene in mente altro da dire che «va bene, ciao». E me ne vado.

Quando sto per riaprire la porta di casa si affaccia una vicina dal balcone e mi chiede che succede. Le spiego. Mi dice che l’altra via che ha il nome della nostra via è a Borgo Panigale. Mi chiede quando siamo tornati dalla vacanze. Mi dice che fa caldo. E intanto penso a quando lo racconterò a Ethel, una volta su. Che ormai quando risalgo dopo una sigaretta, la sera, mi piglia in giro sui miei strani incontri, tipo quello con la “runner” senza un braccio di qualche settimana prima.

In cima alle scale comincio a pensare che forse potrei portare dell'acqua. Chi non vorrebbe dell’acqua in una calda notte d’estate dopo chissà che viaggio e smarrito per la Bolognina? Ne parlo con Ethel, che ovviamente si mette a ridere e dice già: «pure questa storia qua la scriverai, giusto? Ma non è che te le inventi? Non è che la ragazza senza un braccio l’hai vista solo te e se ora mi affaccio non c’è nessun africano?».

Prendo tutte le bottiglie dell’acqua che abbiamo, ne tolgo una per il biberon della piccola, prendo una pila di bicchieri di carta e vado giù di nuovo.

Sono ancora tutti lì (davvero, lo giuro vostro onore). Stavolta si accorgono di me prima di arrivare al cancello.

«Volete dell’acqua?», chiedo a voce alta. La ragazza urla un grazie. Il gruppo di africani si anima, si alzano, iniziano a prendere le bottiglie, a distribuire i bicchieri, mi fanno cenni di ringraziamento con la testa, mente io comincio a rollarmi una sigaretta e a chiedere al ragazzo coi capelli rossicci di che associazione sono, lui e la ragazza, dando per scontato che lo siano, perché sono giovani, perché sono gli unici due bianchi in un gruppo di venti maschi africani dai quindici (o giù di lì) ai trenta-trentacinque (o giù di lì).

Il rosso si chiama Daniele. «Non siamo di nessuna associazione», dice. «Li abbiamo incontrati a una cabina del telefono e ci hanno chiesto un indirizzo e quindi li abbiamo accompagnati qua».

Lei intanto — una bella ragazza alta che forse è la fidanzata, forse un’amica, forse chissà — chiama quelli rimasti seduti dall’altra parte della strada.

«L’indirizzo che cercate forse è a Borgo Panigale», faccio io. Ma poi per sicurezza provo a cercare il nome del bar in cui sono diretti e vedo che è a due passi da lì.

«Saranno trecento metri», spiego.

Squilla un telefono. È il mio. È Ethel che mi chiama per sapere se vogliono uva. E pane. Perché c'è rimasto poco altro. Pane e uva.

«Volete pane e uva?», chiedo. «L’uva non è molta ma...».

«No no grazie», mi dice il ragazzo, mentre uno degli africani, uno dei più giovani, è evidentemente attratto dalla sigaretta.

«Do you want one?». Lui mi fa sì con la testa e io tiro fuori il tabacco.

«Can you make it by yourself? Do you prefer I roll one for you?».

Non risponde. E io inizio a preparare.

«Where are you from?», chiedo, ma lui niente. Finché un altro, più vecchio di luì, esclama felice: «Eritrea».

Vengono tutti dall'Eritrea.

«Là c'è un dittatore tremendo» interviene nel frattempo Daniele, che è un incrocio tra un Mark Zuckerberg più belloccio e il compagno di banco al liceo, quello più bonaccione e gentile.

Finita di preparare la sigaretta al tipo, gliela passo. Lui sta per accenderla al contrario, dal filtro, e gli altri suoi connazionali lo bloccano giusto in tempo, mettendosi a ridere, prendendolo un po’ per il culo e spiegandogli come si fuma.

Intanto è arrivato il tizio a prenderli, eritreo come loro, immagino.

Daniele va a parlare con lui, gli spiega la situazione.

Il gruppo comincia a muoversi. Una buona parte di loro passa da me per ringraziarmi e stringermi la mano. A uno si rompe una borsa. Hanno tutti una borsa, chi grossi sacchi di tela chi buste della spazzatura, qualcuno uno zaino.

Dico di aspettarmi un momento che recupero una borsa per sostituire quella rotta.

Risalgo, riscendo. Ethel nel frattempo si è messa a guardare un film.

Porto un sacco nero gigante e una grossa shopper di tela. Prendono entrambe e ringraziano di nuovo.

«Good luck», dico a tutti.

Con Daniele ci diamo una pacca sulla spalla. La ragazza la saluto con il mio “ciao ciao con la manina” d’ordinanza.

Quando li lascio e me ne torno alla porta di casa se ne stanno andando.

Un’ora dopo, uscendo di nuovo a fumare, la strada è deserta.

3 ottobre 2017

(da un mio articolo uscito su Frizzifrizzi)

Il cielo, qua in città, è diverso rispetto a quello di campagna sotto al quale sono nato. Meno drammatico, spesso più piatto, il cielo della Bolognina si fa apprezzare in maniera sottile: gioca coi palazzi e le vetrate, si nasconde dietro ad alte facciate grigie per poi rivelarsi appena girato l’angolo, come un bacio inaspettato da qualcuno che non pensavi di trovare proprio lì.

E nelle livide mattinate d’autunno, girando tra casette basse ed edifici post-industriali, mi balza sempre in testa la voce di Morrissey quando canta di cieli vittoriani color ardesia (Come back to Camden, in You Are the Quarry, 2004), che a loro volta mi ricordano la Londra vissuta da ragazzo, un’alba sul tetto di un palazzo, altri cieli, altri pezzetti di vita vissuta sotto a quel soffitto cangiante, a quella cupola che cambia sempre ma è sempre la stessa, per tutti, da prima ancora che l’uomo muovesse i primi passi sulla terra.

6 luglio 2015

Mi chiedo, da quando nel cortiletto degli ultimi arrivati, tra i vicini, sono spuntati fuori da un giorno all'altro dei nanetti da giardino, di vedetta sugli scalini, in fila lungo il fianco delle due auto parcheggiate strette strette lì dentro, mi chiedo quanto influiranno sulla percezione del condominio tutto, ché la gente, per strada, di solito passava e girava la testa come viene naturale fare per vedere un giardino o un cortile, cosa c’è, com’è messo, se c’è un gatto o forse un cane, un bambino che gioca, un’amaca che sa di spiaggia tropicale nel bel mezzo della Bolognina, i fenicotteri come in quella casa a Milano, quante piante, se in vaso o a terra, misurando dal marciapiedi il pollice verde del proprietario, cose così, e invece ora quelli che passano e si voltano talvolta si fermano pure, e non era mai successo e pure se non lo sanno che in quella finestra laggiù in fondo ci sono io, c’è la mia vita, c’è il mio mondo, io lo so che loro passano e si fermano e vedono i nanetti e poi guardano su e là ci sono io.

Ché quando sono nei giardini degli altri, i nanetti, ti vien da annuire con rassegnazione, persino da sorridere, ma quando arrivano a un salto di sguardo dalla tua finestra i nanetti portano una strana energia, e ti chiedi se svalutino l’immobile, se si possa pagare meno Tasi e Tari se provi che il vicino ha messo i nanetti, se attirino o dissuadano i furti in appartamento i vari Dotto, Mammolo, Pisolo e Piainculolo...

11 settembre 2020

(da un mio articolo uscito su Frizzifrizzi)

È dal 1985 che la Bolognina non è più un quartiere. Come succede con le banche e le grandi aziende, è arrivata una fusione a semplificare e concentrare, unendo parte della zona nord-ovest di Bologna in un’unica, grande circoscrizione chiamata Navile.

Celebre anche al di fuori dei confini cittadini per la storica svolta con cui Achille Occhetto trasformò il PCI in PDS, la Bolognina, ormai soltanto un rione, viene ancora percepita, dal di dentro come dal di fuori, e in barba alle scartoffie amministrative, come un’entità a sé. Nel bene e — soprattutto negli ultimi anni — nel male.

Territorio che affonda le radici in una lunga storia di lavoro, resistenza, lotte operaie, antifascismo, immigrazione e fermenti culturali, oggi l’area che sorge dietro la stazione centrale è interessata da grandi trasformazioni e attraversata da complesse tensioni, che per oltre un decennio hanno trovato un naturale presidio (per alcuni) e un ideale capro espiatorio al quale attribuire ogni problema (per altri) nello spazio pubblico autogestito XM24, poi sgomberato nell’agosto del 2019. Al momento, mentre le gru e i martelli pneumatici rimodellano isolato dopo isolato il volto della zona all’insegna di una gentrificazione un po’ sgangherata, sui giornali locali e le bacheche social dei personaggi politici la cornice narrativa predominante è quella del “degrado-immigrazione-sicurezza” (per la destra) e del “decoro-normalizzazione-sicurezza” (per

Scendendo in strada, tuttavia, la sensazione è un’altra. La sensazione è che qui, dove abito ormai da quasi 15 anni, pur tra mille problemi la vera forza e la vera identità del luogo stiano proprio nella trasformazione tout court, ma non quella artificiosa imposta dall’alto quanto piuttosto quella spontanea che nasce dal basso, nel campetto di basket di Piazza dell’Unità, oltre le macerie dell’ex-XM24, tra le nuove generazioni che si ritrovano nei parchi masticando uno slang che — per ragioni d’anagrafe — faccio una gran fatica a capire. La trasformazione che s’irradia dal substrato di culture diverse e, quando è necessario, pure dal conflitto.

Catania

personal, 2015

foto • Simone Sbarbati

Di quando, quella mattina, ho messo le loro scarpe

Frizzifrizzi, 2014

Qui non riporto i pezzi usciti su Frizzifrizzi (tra l‘altro sono tantissimi) ma faccio un’eccezione per questo perché è un testo cui tengo molto.

È il reportage di un’esperienza fatta durante il progetto Stamattina Ho Messo Le Tue Scarpe, un’iniziativa nata nel 2012, ideata e diretta da Elena Mattioli e Flavio Perazzini del collettivo Lele Marcojanni, e prodotta dalla Cooperativa Sociale Alpha.

Si tratta di un percorso alla scoperta della malattia mentale attraverso tre momenti chiave: l’assenza, la scoperta e il ritorno.

testo e foto • Simone Sbarbati

Scendiamo dalla navetta e Max ci consegna un mazzo di chiavi ciascuno.

«Le tre chiavi del passepartout aprono tutte le porte, tranne un paio. Potete toccare quello che volete, aprire i cassetti, gli armadi, i frigoriferi. Potete girare per il parco o esplorare gli edifici. Avete 25 minuti di tempo poi suonerà una campana e dovrete uscire» ci spiega.

Oltre a Max, che ci guida tra le tortuose strade di collina che separano Pesaro da Bevano, siamo in nove. Otto più un cane. Io, una giovane studentessa di psicologia col suo fidanzato, una famiglia di Rimini — padre, madre e due figlie — e un’insegnante di lettere in pensione, la padrona di Teo, il cane, che per tutto il viaggio in navetta se ne sta tranquillo, accucciato sui miei piedi, mentre discretamente cerco di avere più informazioni possibili da Max. Lui cerca di cambiare discorso — «non voglio darvi troppi elementi», dice, «siete qui per perdervi» — e inizia a parlare di cani da tartufo con l’insegnante.

Da fuori la Struttura Residenziale e Riabilitativa di Bevano sembra un agriturismo. O la scena del delitto di un videogame adventure: un’ambientazione sconosciuta, un limite di tempo, tre chiavi misteriose, delle prove da cercare.

L’esplorazione è in solitaria. Ci sono due edifici e un grande parco pieno di piante. Ci dividiamo. Scegliamo porte diverse, proviamo una dopo l’altra le chiavi per trovare quella giusta, ci incrociamo su e giù per le scale, ascoltiamo ciascuno i rumori degli altri per evitare di trasformare il “gioco” da esplorazione a processione, come succede nelle visite organizzate quando la guida ti indica lo scorcio, la lapide o la statua, e allora tutti si precipitano lì, in una fila disordinata, a dire a quel pezzettino di mondo già masticato e pre-digerito che sì, ci sei anche tu. E il bello del “gioco” — lì dove negli altri 363 giorni all’anno vivono o transitano persone con malattie mentali — è che la guida non c’è. Che ciascuno si faccia il proprio, personalissimo viaggio, raccolga le sue prove, si faccia le sue impressioni, tiri — se ci riesce, e nessuno probabilmente ci riuscirà — le sue conclusioni.

Sono arrivato qui con l’idea di documentare tutto: difficili a dirsi, impossibile a farsi. Uso la macchina fotografica del telefono per scattare (mi scuso per la qualità ma tra il fiato sul collo dei 25 minuti e la scarsa illuminazione non ho saputo fare di meglio).

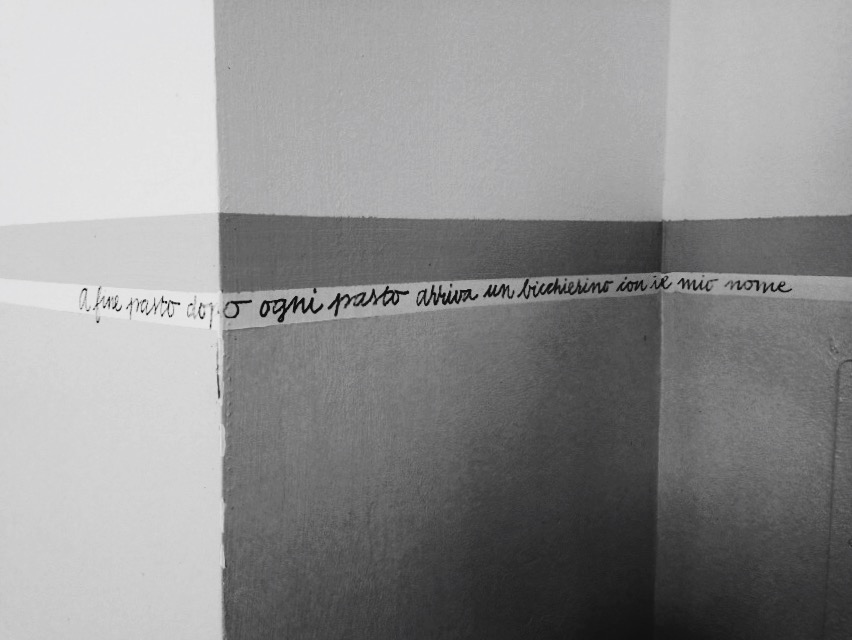

Quando mi trovo davanti alla prima di tante foto degli inquilini della casa appese al muro prendo anche il registratore e inizio a descrivere quel che vedo: scritte sui muri, sui divani, nei lavandini, nelle docce; scatoloni; carta igienica; armadietti; una serie di dvd buttati là, sopra un tavolo (uno, con Robert Downey Jr. e Zack Galifianakis si intitola Parto col folle, non l’ho visto ma sorrido per l’ironia, dato il contesto).

E poi vasellame di creta e attrezzi per lavorarla; tavoli e scaffali pieni di pezzi di computer “d’annata”; una serie di mazze sopra un tavolo assieme a bulloni e tondeggianti pezzi di plastica nera che chissà a cosa servono; una sedia a rotelle; un bagno che — confido al registratore — ha le piastrelle anni ’70 e un odore che mi ricorda quello del bagno di mia nonna quando lei stava male; una libreria piena di classici, romanzetti rosa, best-seller in edizione economica — «c’è Dan Brown», sussurro al microfono giusto un attimo prima di vedere un vecchio pianoforte.

Sollevo il coperchio e suono qualche nota bassa. La più piccola delle figlie della famiglia di Rimini, che passa di lì con sua madre, ha un sussulto. Passo alle note acute ma il registratore poi fisserà anche la sua voce mentre confessa alla madre: «questo posto mi mette i brividi» (pochi minuti dopo la stessa ragazzina salterà dallo spavento quando aprirà la porta di una delle camere da letto dei pazienti e dentro ci troverà me intento a sbirciare in un armadio).

Riascoltando la registrazione, una volta a casa, mi sembrerà di stare in un poliziesco, o in una puntata di Ghost Hunter, il programma tv in cui dei presunti cacciatori di spettri vanno a visitare case e luoghi storici infestati.

E in qualche modo è proprio di fantasmi che siamo a caccia anche noi. Due tipi di fantasmi: quelli che fino a qualche giorno prima abitavano quelle stanze, i pazienti, e i nostri stessi fantasmi, quelli che abbiamo dentro, nella precaria “normalità” delle nostre vite, spaventati anche solo dalla possibilità di varcare quel confine — sottilissimo, come scopriremo poi durante la giornata — e diventare come loro, come i “matti”.

Quando mi trovo davanti alla prima di tante foto degli inquilini della casa appese al muro prendo anche il registratore e inizio a descrivere quel che vedo: scritte sui muri, sui divani, nei lavandini, nelle docce; scatoloni; carta igienica; armadietti; una serie di dvd buttati là, sopra un tavolo (uno, con Robert Downey Jr. e Zack Galifianakis si intitola Parto col folle, non l’ho visto ma sorrido per l’ironia, dato il contesto).

E poi vasellame di creta e attrezzi per lavorarla; tavoli e scaffali pieni di pezzi di computer “d’annata”; una serie di mazze sopra un tavolo assieme a bulloni e tondeggianti pezzi di plastica nera che chissà a cosa servono; una sedia a rotelle; un bagno che — confido al registratore — ha le piastrelle anni ’70 e un odore che mi ricorda quello del bagno di mia nonna quando lei stava male; una libreria piena di classici, romanzetti rosa, best-seller in edizione economica — «c’è Dan Brown», sussurro al microfono giusto un attimo prima di vedere un vecchio pianoforte.

Sollevo il coperchio e suono qualche nota bassa. La più piccola delle figlie della famiglia di Rimini, che passa di lì con sua madre, ha un sussulto. Passo alle note acute ma il registratore poi fisserà anche la sua voce mentre confessa alla madre: «questo posto mi mette i brividi» (pochi minuti dopo la stessa ragazzina salterà dallo spavento quando aprirà la porta di una delle camere da letto dei pazienti e dentro ci troverà me intento a sbirciare in un armadio).

Riascoltando la registrazione, una volta a casa, mi sembrerà di stare in un poliziesco, o in una puntata di Ghost Hunter, il programma tv in cui dei presunti cacciatori di spettri vanno a visitare case e luoghi storici infestati.

E in qualche modo è proprio di fantasmi che siamo a caccia anche noi. Due tipi di fantasmi: quelli che fino a qualche giorno prima abitavano quelle stanze, i pazienti, e i nostri stessi fantasmi, quelli che abbiamo dentro, nella precaria “normalità” delle nostre vite, spaventati anche solo dalla possibilità di varcare quel confine — sottilissimo, come scopriremo poi durante la giornata — e diventare come loro, come i “matti”.

Mi sono alzato prestissimo, quella mattina, per uno scopo ben preciso: andare a Pesaro e partecipare a Stamattina Ho Messo Le Tue Scarpe con l’intento di fare il primo passo in un percorso di empatia nei confronti dell’”altro”.

Mi aspettavo di avventurarmi in un mondo straniero, esotico, senza sapere invece che mi sarei dovuto mettere alla prova con un’ancora più inquietante e destabilizzante familiarità.

Da bravo turista, con l’iPhone a portata di mano, sono entrato nello scenario da videogame pronto a immortalare le stranezze. E, sì, di stranezze ne ho trovate (la scritta W Hitler sul muro sopra al comodino, il paranoico sistema di simboli e nomi dietro la testiera del letto lì accanto, un calendario settimanale con su annotate attività piuttosto surreali), ma quelle erano semplici e innocue cartoline. Stereotipi.

Il vero brivido era nell’assoluta normalità — asettica come la stanza del commesso viaggiatore in un albergo di periferia o stratificata, disordinata e sporca come la camera di uno studentato per fuorisede. Una normalità che pure i pazienti conoscono benissimo.

Max, che fa l’operatore presso la cooperativa Alpha, quella che gestisce la struttura di Bevano, parla degli uomini e delle donne che vivono lì con grandissimo affetto. Poi mi spiegherà che «il loro più grande struggimento è il fatto che sanno benissimo cos’è la normalità. La vogliono, la normalità. E con l’aiuto della struttura cercano di raggiungerla. Ma la loro normalità, lì dentro è comunque “ingabbiata”».

Una gabbia, però, che non sembra né quella di uno zoo, dove i “normali” vanno a vedere le “fiere” o i “freak”, né quella di un canile dove tenere e accudire chi viene emarginato dalla società (anche se spesso la percezione è questa, pure tra chi ha partecipato al mio stesso percorso). La gabbia mi è sembrata più quella di un mondo parallelo, fatto di piccole differenze, intersecato al nostro ma con poca o nessuna possibilità di comunicazione tra i due, tranne quella professionale e umana con medici e operatori e quella, dolorosa, coi familiari.

Mi aspettavo di avventurarmi in un mondo straniero, esotico, senza sapere invece che mi sarei dovuto mettere alla prova con un’ancora più inquietante e destabilizzante familiarità.

Da bravo turista, con l’iPhone a portata di mano, sono entrato nello scenario da videogame pronto a immortalare le stranezze. E, sì, di stranezze ne ho trovate (la scritta W Hitler sul muro sopra al comodino, il paranoico sistema di simboli e nomi dietro la testiera del letto lì accanto, un calendario settimanale con su annotate attività piuttosto surreali), ma quelle erano semplici e innocue cartoline. Stereotipi.

Il vero brivido era nell’assoluta normalità — asettica come la stanza del commesso viaggiatore in un albergo di periferia o stratificata, disordinata e sporca come la camera di uno studentato per fuorisede. Una normalità che pure i pazienti conoscono benissimo.

Max, che fa l’operatore presso la cooperativa Alpha, quella che gestisce la struttura di Bevano, parla degli uomini e delle donne che vivono lì con grandissimo affetto. Poi mi spiegherà che «il loro più grande struggimento è il fatto che sanno benissimo cos’è la normalità. La vogliono, la normalità. E con l’aiuto della struttura cercano di raggiungerla. Ma la loro normalità, lì dentro è comunque “ingabbiata”».

Una gabbia, però, che non sembra né quella di uno zoo, dove i “normali” vanno a vedere le “fiere” o i “freak”, né quella di un canile dove tenere e accudire chi viene emarginato dalla società (anche se spesso la percezione è questa, pure tra chi ha partecipato al mio stesso percorso). La gabbia mi è sembrata più quella di un mondo parallelo, fatto di piccole differenze, intersecato al nostro ma con poca o nessuna possibilità di comunicazione tra i due, tranne quella professionale e umana con medici e operatori e quella, dolorosa, coi familiari.

Una volta scaduti i venticinque minuti, riconsegnate le chiavi, scambiati tra noi “esploratori” i racconti delle scoperte fatte («Ho visto pochissime stanze perché in cucina ho trovato un diario e mi sono perso a sfogliarlo» mi confida il ragazzo della studentessa in psicologia) e risaliti sulla navetta insieme al cane, ce ne torniamo a Pesaro, lì da dove per i due giorni di Stamattina Ho Messo Le Tue Scarpe sono partiti, alla scoperta della malattia mentale, in drappelli da otto, più di 200 curiosi / studenti / operatori di altre realtà / artisti / fidanzati / famiglie / prof.in pensione provenienti da tutta Italia (con maggioranza di marchigiani ed emiliano-romagnoli, per ovvie ragioni logistiche), in barba all’ennesimo sciopero delle ferrovie.

In un’assolata domenica che profuma di mare le vie della città sono affollatissime. C’è il mercato dell’antiquariato che riempie il centro storico, dove si snoda anche il percorso della seconda fase del progetto: dopo la visita all’istituto — fase dell’Assenza — c’è la Scoperta (la terza fase, il Ritorno sarà un catartico e interessante incontro tra partecipanti e addetti ai lavori anche se, a dirla tutta, sulla via del ritorno da un’esperienza del genere ci sono ancora dentro, affondato in una rimuginante melma con tutti e due i piedi).

La Scoperta è una lunga scarpinata tra parchi, garage, vicoli e case private, accompagnati da Umberto, anche lui della cooperativa Alpha, intento a consultare una mappa, cercando inutilmente di non perdersi e perderci tra l’abbacinante normalità dei luoghi in cui vengono proiettati i video girati da Elena Mattioli e Flavio Perazzini del collettivo Lele Marcojanni, i due artisti che hanno ideato tutto il progetto e intervistato i pazienti dell’Istituto, scegliendo di “innestare” le loro storie, trasmesse a ciclo continuo, là dove storie come quelle hanno di solito inizio: appunto nelle case, dietro a una finestra o alla serranda di un garage, sulla panchina di un giardino pubblico, nel sottopassaggio pieno di tag e graffiti accanto a un semaforo.

Una scelta che crea non pochi corto-circuiti (l’empatia, l’empatia…): mentre dallo schermo racconta di quando si tagliava, si bruciava, si spegneva le sigarette addosso, la signora che dice di essere border-line è seduta sulla panchina di un parco esattamente come noi che la guardiamo.

E chissà se pure lei — mentre parlava dei figli che le pulivano il sangue, le medicavano le ferite e l’accompagnavano in ospedale — sentiva il forte odore di salsedine che sento io.

E chissà se anche da lei c’erano gli uccellini che cantavano, quando raccontava che una volta ricoverata all’istituto sua figlia disse «non la voglio più, tenetevela» mentre suo figlio stava male, vedeva psicologi.

Il suo sguardo di madre, cosciente della sua malattia, ti toglie il fiato nel momento in cui, di suo figlio, dice che «ha avuto una vita dura», confessa di sentirsi in colpa, e ti fa scattare in testa l’inevitabile interrogativo: il figlio l’avrà visto questo video? Lo vedrà mai?

E quale sarà stata la sua stanza all’istituto?

In un’assolata domenica che profuma di mare le vie della città sono affollatissime. C’è il mercato dell’antiquariato che riempie il centro storico, dove si snoda anche il percorso della seconda fase del progetto: dopo la visita all’istituto — fase dell’Assenza — c’è la Scoperta (la terza fase, il Ritorno sarà un catartico e interessante incontro tra partecipanti e addetti ai lavori anche se, a dirla tutta, sulla via del ritorno da un’esperienza del genere ci sono ancora dentro, affondato in una rimuginante melma con tutti e due i piedi).

La Scoperta è una lunga scarpinata tra parchi, garage, vicoli e case private, accompagnati da Umberto, anche lui della cooperativa Alpha, intento a consultare una mappa, cercando inutilmente di non perdersi e perderci tra l’abbacinante normalità dei luoghi in cui vengono proiettati i video girati da Elena Mattioli e Flavio Perazzini del collettivo Lele Marcojanni, i due artisti che hanno ideato tutto il progetto e intervistato i pazienti dell’Istituto, scegliendo di “innestare” le loro storie, trasmesse a ciclo continuo, là dove storie come quelle hanno di solito inizio: appunto nelle case, dietro a una finestra o alla serranda di un garage, sulla panchina di un giardino pubblico, nel sottopassaggio pieno di tag e graffiti accanto a un semaforo.

Una scelta che crea non pochi corto-circuiti (l’empatia, l’empatia…): mentre dallo schermo racconta di quando si tagliava, si bruciava, si spegneva le sigarette addosso, la signora che dice di essere border-line è seduta sulla panchina di un parco esattamente come noi che la guardiamo.

E chissà se pure lei — mentre parlava dei figli che le pulivano il sangue, le medicavano le ferite e l’accompagnavano in ospedale — sentiva il forte odore di salsedine che sento io.

E chissà se anche da lei c’erano gli uccellini che cantavano, quando raccontava che una volta ricoverata all’istituto sua figlia disse «non la voglio più, tenetevela» mentre suo figlio stava male, vedeva psicologi.

Il suo sguardo di madre, cosciente della sua malattia, ti toglie il fiato nel momento in cui, di suo figlio, dice che «ha avuto una vita dura», confessa di sentirsi in colpa, e ti fa scattare in testa l’inevitabile interrogativo: il figlio l’avrà visto questo video? Lo vedrà mai?

E quale sarà stata la sua stanza all’istituto?

Perché lo fai poi, il giochino. Di abbinare quei volti dei video alle camere.

Di chi sarà stato quel letto con appiccicata al muro la foto di Emma, la cantante, in una delle poche stanze “personalizzate”, in cui le prove di quella narrazione che andava prendendo corpo durante la visita erano evidenti?

Una ragazzina, la prima cosa che ho pensato. Ma c’è sempre Max, la nostra guida all’Assenza, sulla via del ritorno, a spiazzarmi: «qui abbiamo pazienti che vanno dalla maggiore età fino a circa 60 anni. Pensi che quella con la foto di Emma sia la stanza di una ragazzina? C’è pure chi è convinto di esserlo, un ragazzino, e non lo è». E lì capisco che nessuna chiave, nessun passepartout, sarebbero mai bastati per entrare davvero.

La donna che dal quinto dei sei video proiettati parla di draghi, di bambini imbavagliati e uccisi, di bambini che spariscono… sembra lei stessa una bambina, col suo accento romagnolo, la sua candida semplicità nel raccontare gli incubi in cui è immersa ogni giorno da chissà quanti anni.

Mi ricorda mia figlia, quando la vedo partire nei suoi sogni o nei viaggi ammazza-noia verso la sua “Isola che non c’è” piena di cani parlanti e My Little Pony ma pure di orrori in forma di innocue storie che il suo cervello crea per esorcizzare le paure e prepararla al peggio della vita, simulandola.

«Ho fatto nascere un bambino», dice la donna dallo schermo, dietro alla porta-finestra di una casa, «ma forse è stata mia madre a farlo nascere. Ma forse non era mia madre». E continua a dire di essere innamorata di quella madre che però forse non è sua madre.

Sarà stato il suo, il letto col poster di Emma?

«Ho provato a uccidermi con le medicine», confessa verso la fine del video, sempre con un candore disarmante. «Ne ho prese due o tre scatole», aggiunge. E, scatenando una risata liberatoria tra tutti noi spettatori: «con l’acqua, però!».

Di chi sarà stato quel letto con appiccicata al muro la foto di Emma, la cantante, in una delle poche stanze “personalizzate”, in cui le prove di quella narrazione che andava prendendo corpo durante la visita erano evidenti?

Una ragazzina, la prima cosa che ho pensato. Ma c’è sempre Max, la nostra guida all’Assenza, sulla via del ritorno, a spiazzarmi: «qui abbiamo pazienti che vanno dalla maggiore età fino a circa 60 anni. Pensi che quella con la foto di Emma sia la stanza di una ragazzina? C’è pure chi è convinto di esserlo, un ragazzino, e non lo è». E lì capisco che nessuna chiave, nessun passepartout, sarebbero mai bastati per entrare davvero.

La donna che dal quinto dei sei video proiettati parla di draghi, di bambini imbavagliati e uccisi, di bambini che spariscono… sembra lei stessa una bambina, col suo accento romagnolo, la sua candida semplicità nel raccontare gli incubi in cui è immersa ogni giorno da chissà quanti anni.

Mi ricorda mia figlia, quando la vedo partire nei suoi sogni o nei viaggi ammazza-noia verso la sua “Isola che non c’è” piena di cani parlanti e My Little Pony ma pure di orrori in forma di innocue storie che il suo cervello crea per esorcizzare le paure e prepararla al peggio della vita, simulandola.

«Ho fatto nascere un bambino», dice la donna dallo schermo, dietro alla porta-finestra di una casa, «ma forse è stata mia madre a farlo nascere. Ma forse non era mia madre». E continua a dire di essere innamorata di quella madre che però forse non è sua madre.

Sarà stato il suo, il letto col poster di Emma?

«Ho provato a uccidermi con le medicine», confessa verso la fine del video, sempre con un candore disarmante. «Ne ho prese due o tre scatole», aggiunge. E, scatenando una risata liberatoria tra tutti noi spettatori: «con l’acqua, però!».

Certo, di fronte a una come la signora-del-drago è facile parlare di un “noi” e di un “loro”. Loro, i malati di mente, i matti. Noi… Noi?

Umberto, il flemmatico cicerone che ci accompagna per il centro di Pesaro, nel mondo della malattia mentale ci lavora da trent’anni. Insegna il giardinaggio.

«All’inizio ci si approccia a loro come se si avesse paura del contagio», dice. Poi aggiunge: «Effettivamente ti contagiano perché poi entri nelle loro vite, ti affezioni».

Il ragazzo seduto a gambe incrociate su un prato (terzo video) è tra i “loro” o tra i “noi”?

Lui l’Istituto lo frequenta soltanto al mattino, poi torna a casa.

«A volte ti senti come se stessi facendo una vacanza, tutto rilassante e bello, ma quando arrivi in fondo alla strada ti rendi conto che sei in un altro mondo, diverso. Lì nell’istituto sei protetto. Sai che se torni a casa invece iniziano i problemi, litigare con mio padre…».

Dice che la malattia ti toglie tutto: gli amici, la forza di fare le cose, di viaggiare.

Dice che voleva combatterla, quella dannata malattia, ma che ad esempio quando prendeva il tram per andare in città aveva la sensazione di morire, gli prendeva la tachicardia. E doveva scendere. Subito. Altrimenti sarebbe morto in quell’esatto istante, lì sull’autobus.

A quanti che conosco è successo? Quante volte è successo anche a me? La paralisi, il terrore. La notte in cui mentre precipiti ti sembra che dopotutto sia sempre stato così, il mondo, un abisso di solitudine fatto solo e soltanto per te.

Ma poi ti ripigli. E forse un giorno no, semplicemente non ti ripigli più. E su un bus 27A come tanti esci dal “noi” per passare ai “loro”. E ti ritrovi a portare le tue cose in una stanza anonima, in un posto sperduto e pieno di alberi che sembra un agriturismo, o a dire a tua moglie che vai a lavorare e invece vai lì ogni mattina perché sai che per tornare al mondo in cui vive lei prima devi passare di lì. Dai matti.

Finché poi arrivano due come Elena e Flavio, a chiederti di raccontare la tua storia, permettendoti di dire quel che vuoi, senza paura che qualcuno aumenti il dosaggio delle medicine, senza sapere chi sarà, poi, dall’altra parte, ad ascoltare.

Umberto, il flemmatico cicerone che ci accompagna per il centro di Pesaro, nel mondo della malattia mentale ci lavora da trent’anni. Insegna il giardinaggio.

«All’inizio ci si approccia a loro come se si avesse paura del contagio», dice. Poi aggiunge: «Effettivamente ti contagiano perché poi entri nelle loro vite, ti affezioni».

Il ragazzo seduto a gambe incrociate su un prato (terzo video) è tra i “loro” o tra i “noi”?

Lui l’Istituto lo frequenta soltanto al mattino, poi torna a casa.

«A volte ti senti come se stessi facendo una vacanza, tutto rilassante e bello, ma quando arrivi in fondo alla strada ti rendi conto che sei in un altro mondo, diverso. Lì nell’istituto sei protetto. Sai che se torni a casa invece iniziano i problemi, litigare con mio padre…».

Dice che la malattia ti toglie tutto: gli amici, la forza di fare le cose, di viaggiare.

Dice che voleva combatterla, quella dannata malattia, ma che ad esempio quando prendeva il tram per andare in città aveva la sensazione di morire, gli prendeva la tachicardia. E doveva scendere. Subito. Altrimenti sarebbe morto in quell’esatto istante, lì sull’autobus.

A quanti che conosco è successo? Quante volte è successo anche a me? La paralisi, il terrore. La notte in cui mentre precipiti ti sembra che dopotutto sia sempre stato così, il mondo, un abisso di solitudine fatto solo e soltanto per te.

Ma poi ti ripigli. E forse un giorno no, semplicemente non ti ripigli più. E su un bus 27A come tanti esci dal “noi” per passare ai “loro”. E ti ritrovi a portare le tue cose in una stanza anonima, in un posto sperduto e pieno di alberi che sembra un agriturismo, o a dire a tua moglie che vai a lavorare e invece vai lì ogni mattina perché sai che per tornare al mondo in cui vive lei prima devi passare di lì. Dai matti.

Finché poi arrivano due come Elena e Flavio, a chiederti di raccontare la tua storia, permettendoti di dire quel che vuoi, senza paura che qualcuno aumenti il dosaggio delle medicine, senza sapere chi sarà, poi, dall’altra parte, ad ascoltare.

Il mercato sono storie

Dispensa, 2014

Un piccolo reportage dal Mercato delle Erbe di Jesi, realizzato seguendo mia nonna che faceva la spesa.

È stato pubblicato sul sito della rivista Dispensa.

testo e foto • Simone Sbarbati

Al banco del pesce le cozze sono finite. Anzi, più precisamente sono i móscioli ad esser finiti. Così, nella zona di Ancona, chiamiamo le piccole e gustosissime cozze selvagge che tradizionalmente vengono pescate in apnea alle pendici del Conero, il monte che i greci battezzarono komaros (corbezzolo), per via dell’arbusto, molto diffuso da queste parti; monte (in realtà appena 500 metri ma visto dal mare appare imponente) che dà anche il nome ad un magnifico vino rosso.

Il pescivendolo, con l’aria di chi l’ha già ripetuto mille volte, dice che bisogna arrivare presto, ché i móscioli finiscono subito e già alle 8,00 del mattino quelli che arrivano presto si portano via tutto. Ci lascia il suo numero di telefono. Quattro cifre, che si ripetono due a due, più il prefisso.

«È più semplice di quello della questura», dice ridendo, «mi chiami martedì mattina che gliele tengo da parte».

Sono le nove e mezzo e al Mercato Pubblico di Jesi, 25km nell’entroterra di Ancona, patria del Verdicchio, 23 medaglie olimpiche in bacheca grazie alla scherma —gloriosa tradizione locale fin dagli anni ’50 — oltre che città natale di Federico II di Svevia, lo stupor mundi che ringrazio pure per aver ispirato il nome di mia figlia (Sveva); al Mercato Pubblico, dicevo, c'è un piccolo ma costante viavai di persone.

Un sole d’inizio agosto, fuori, batte incandescente sui tettucci delle auto che passano e ripassano in cerca dell’ultimo parcheggio rimasto, arrischiandosi di tanto in tanto in doppie file subito punite con contravvenzioni che scatenano litanie di scuse, con gli arroganti automobilisti viziati dagli enormi parcheggi dei centri commerciali e contagiati dalla distorta forma mentis degli amministratori che da anni cercano di adattare una struttura urbanistica concepita per essere vissuta in verticale, su due piedi, alla pigrizia degli autodipendenti, perennemente seduti, costantemente nervosi, pronti ad accampare i soliti cinque minuti cinque, non di più, giusto il tempo per...

Mentre i clacson strombettano, i vigili urbani minacciano, qualche imbranato inchioda davanti all'attempata signora che riconquista il suo diritto ad attraversare con orgogliosa lentezza sulle strisce, e tutti sudano più del dovuto, lucidi dietro i loro occhiali da sole, nella penombra del Mercato si gira tra i banchi di frutta e verdura, tra i salumi e i formaggi, i tranci di carne, i baccalà sotto sale e gli stoccafissi appesi, ciascuno godendosi la frescura di quelle vecchie ed imponenti mura dove, da 150 anni, i cittadini di Jesi e dei castelli della valle dell’Esino comprano e vendono generi alimentari.

Progettato nel 1859 dall’allora architetto comunale Ciriaco Santini nell’ambito di una serie di opere pubbliche pensate per una cittadina in via di espansione qual era Jesi, il Mercato Pubblico fu pensato soprattutto per «gli artieri ed i poveri, perché con generoso provvedimento fornisce lavoro a chi abbisogna di pane», così fece scrivere l’architetto nella sua dedica al Gonfaloniere che aveva voluto la costruzione di quell’opera pubblica, inizialmente battezzata Beccheria (così veniva chiamata l’attuale macelleria), Pescheria e Mattatoio. I lavori, che iniziarono seppellendo sotto alla prima pietra una cassetta contenente una medaglia di bronzo con su incisa la scritta S.P.Q.AE (il nome latino di Jesi era Aesis), terminarono nel 1862, appena un anno dopo l’Unità d’Italia.

Da allora la Beccheria, poi ribattezzata Mercato Pubblico ma oggi comunemente conosciuta come Mercato delle Erbe, ha attraversato la storia cittadina, passando per due guerre mondiali e numerosi interventi di restauro ma conservando sempre il medesimo ruolo, cosa rara, in un Paese dove le opere di “archeologia urbana” vengono spesso riqualificate ad altri uso ed altrettanto di frequente abbandonate all’incuria e al degrado.

Un buon terzo di quei 150 anni di storia mia nonna li ha vissuti direttamente ed è con quella vispa vecchina, che mi auguro abbia lasciato anche a me l’invidiabile corredo genetico che le ha permesso di avere lo spirito e le forze di arrampicarsi sugli alberi fin oltre i sessanta, che visito il Mercato di Jesi, dove tutti la conoscono, cliente fedele quanto rompiscatole da oltre cinquant’anni.

Da allora la Beccheria, poi ribattezzata Mercato Pubblico ma oggi comunemente conosciuta come Mercato delle Erbe, ha attraversato la storia cittadina, passando per due guerre mondiali e numerosi interventi di restauro ma conservando sempre il medesimo ruolo, cosa rara, in un Paese dove le opere di “archeologia urbana” vengono spesso riqualificate ad altri uso ed altrettanto di frequente abbandonate all’incuria e al degrado.

Un buon terzo di quei 150 anni di storia mia nonna li ha vissuti direttamente ed è con quella vispa vecchina, che mi auguro abbia lasciato anche a me l’invidiabile corredo genetico che le ha permesso di avere lo spirito e le forze di arrampicarsi sugli alberi fin oltre i sessanta, che visito il Mercato di Jesi, dove tutti la conoscono, cliente fedele quanto rompiscatole da oltre cinquant’anni.

«Quando c'era la guerra ero una bambina. A Montecarotto, dove vivevo, ci fu una grande battaglia. C'erano pure i paracadutisti. Io sentivo le canzoni degli americani. Non capivo quello che dicevano ma mi arrampicavo sul tetto di casa, scalza, e cantavo con loro. I vicini dicevano che con una voce come la mia dovevo andare a cantare alla radio».

Mio nonno lo conobbe che entrambi erano ancora ragazzini. Abitavano a pochi passi l’uno dall’altra e tutte le mattine percorrevano insieme la stessa strada per andare a lavorare: lei imparava a fare la sarta e lui, Dalmo, andava a bottega dal meccanico del paese. I primi amoreggiamenti in mezzo ai canneti, accanto ai fossi, confini naturali dei poderi, all’epoca popolati da strane apparizioni, dimora di dicerie e superstizioni rurali: «gli spiriti e le streghe c’erano. Lo sapevano tutti. Ora non esistono più» mi ha spiegato lei una volta, col suo solito mai del tutto ingenuo candore, dopo avermi raccontato la storia di una strana creatura nera con un grande cappello pure nero che apparve all’improvviso di fronte a mio nonno, che allora era ancora il suo fidanzato, proprio in mezzo ad un canneto, per poi sparire nel nulla quando lui corse verso casa a prendere il fucile. La magia andava di pari passo con la cultura contadina, con i riti pagani della campagna e — immagino io — con le erbe psicotrope assunte più o meno inconsapevolmente insieme a quelle più innocue, raccolte ai margini dei campi.

Mio nonno e mia nonna si sposarono qualche anno più tardi. Lei aveva 18 anni. Lui 20 ed era comunista, per questo il prete, all’inizio, non voleva sposarli.

Dal paesino si trasferirono a Jesi, dove mio nonno iniziò a lavorare con operaio in una fabbrica di macchine agricole mentre mia nonna, da casa, faceva la sarta conto terzi.

Mia madre nacque qualche anno dopo, dopo una sorella che non conobbe mai, Maria, morta quando aveva due anni, ed aborto spontaneo che però mia nonna tenne nascosto per decenni.

Nel frattempo Dalmo si era messo in proprio. Sempre macchine agricole. Un piccola officina lungo la statale che portava verso Roma. Iniziarono a girare i soldi, i clienti, le segretarie, le donne...

Mentre scendiamo a braccetto le scalette che portano al piano inferiore del mercato, nonna mi racconta che la prima segretaria di suo marito un giorno le disse, maliziosa, che l’indomani sarebbe andata con lui ad Ancona per lavoro.

«E tu?» chiedo io.

«Io l’ho presa per i capelli e l’ho riempita di botte. Le ho pure tirato un pezzo di legno che ho trovato lì per terra. Poi sono tornata a casa. Tremavo tutta. Sono finita a letto con la febbre al quaranta per i nervi».

Nel ’61 si separarono. E lei tirò su da sola mia madre, tra mille fatiche e completamente ignara di come allevare una figlia, che ad un certo punto venne pure messa in collegio. Nata tra i campi, immersa fino al collo nella cultura contadina d’inizio secolo, gli “studi” arrivati solo fino alla terza elementare, la voce da usignolo e la presenza da attrice del cinema muto, la fama di “bella del paese”, nelle vene l’egoistico spirito di conservazione dei poveracci, mia nonna non dev’essere stata una madre modello. E nei quotidiani battibecchi tra lei e la mia, di madre, si possono ancora trovare tracce inequivocabili dei lunghi anni durante i quali i ruoli, tra loro, erano invertiti: madre la figlia e figlia la madre.

Mio nonno lo conobbe che entrambi erano ancora ragazzini. Abitavano a pochi passi l’uno dall’altra e tutte le mattine percorrevano insieme la stessa strada per andare a lavorare: lei imparava a fare la sarta e lui, Dalmo, andava a bottega dal meccanico del paese. I primi amoreggiamenti in mezzo ai canneti, accanto ai fossi, confini naturali dei poderi, all’epoca popolati da strane apparizioni, dimora di dicerie e superstizioni rurali: «gli spiriti e le streghe c’erano. Lo sapevano tutti. Ora non esistono più» mi ha spiegato lei una volta, col suo solito mai del tutto ingenuo candore, dopo avermi raccontato la storia di una strana creatura nera con un grande cappello pure nero che apparve all’improvviso di fronte a mio nonno, che allora era ancora il suo fidanzato, proprio in mezzo ad un canneto, per poi sparire nel nulla quando lui corse verso casa a prendere il fucile. La magia andava di pari passo con la cultura contadina, con i riti pagani della campagna e — immagino io — con le erbe psicotrope assunte più o meno inconsapevolmente insieme a quelle più innocue, raccolte ai margini dei campi.

Mio nonno e mia nonna si sposarono qualche anno più tardi. Lei aveva 18 anni. Lui 20 ed era comunista, per questo il prete, all’inizio, non voleva sposarli.

Dal paesino si trasferirono a Jesi, dove mio nonno iniziò a lavorare con operaio in una fabbrica di macchine agricole mentre mia nonna, da casa, faceva la sarta conto terzi.

Mia madre nacque qualche anno dopo, dopo una sorella che non conobbe mai, Maria, morta quando aveva due anni, ed aborto spontaneo che però mia nonna tenne nascosto per decenni.

Nel frattempo Dalmo si era messo in proprio. Sempre macchine agricole. Un piccola officina lungo la statale che portava verso Roma. Iniziarono a girare i soldi, i clienti, le segretarie, le donne...

Mentre scendiamo a braccetto le scalette che portano al piano inferiore del mercato, nonna mi racconta che la prima segretaria di suo marito un giorno le disse, maliziosa, che l’indomani sarebbe andata con lui ad Ancona per lavoro.

«E tu?» chiedo io.

«Io l’ho presa per i capelli e l’ho riempita di botte. Le ho pure tirato un pezzo di legno che ho trovato lì per terra. Poi sono tornata a casa. Tremavo tutta. Sono finita a letto con la febbre al quaranta per i nervi».

Nel ’61 si separarono. E lei tirò su da sola mia madre, tra mille fatiche e completamente ignara di come allevare una figlia, che ad un certo punto venne pure messa in collegio. Nata tra i campi, immersa fino al collo nella cultura contadina d’inizio secolo, gli “studi” arrivati solo fino alla terza elementare, la voce da usignolo e la presenza da attrice del cinema muto, la fama di “bella del paese”, nelle vene l’egoistico spirito di conservazione dei poveracci, mia nonna non dev’essere stata una madre modello. E nei quotidiani battibecchi tra lei e la mia, di madre, si possono ancora trovare tracce inequivocabili dei lunghi anni durante i quali i ruoli, tra loro, erano invertiti: madre la figlia e figlia la madre.

Ma intanto ecco che i contadini del mercato la salutano raggianti: «Nenella!» urla un vecchio rattrappito appoggiato al bastone, seduto dietro casse di maragnà (melanzane), pommidori, persighi (pesche), peperù (peperoni), sèlleri (sedani)...

Lei contratta su tutto, chiede sconti, tasta, annusa, pretende assaggi. Altro che guantini sterili e sacchetti di plastica.

«Hai mai comprato frutta o verdura in un supermercato?» chiedo.

«Mai. Nemmeno una volta. Lì te lo fanno lo sconto?».

Giriamo per i banchi e lei mi presenta tutti, orgogliosa. Uno dei contadini fa battute su Berlusconi. Quasi le sussurra nell’orecchio di mia nonna, come fossero confidenze private. Sa come la pensa lei, ma non vuole rischiare di perdere clienti, immagino.

Al mercato girano soprattutto anziani. Vecchie signore piene di buste, come mia nonna.

Una delle storie di famiglia, di quelle che tiriamo fuori quando a pranzo ci sono estranei, cugini lontani, nuove fidanzate, e che servono più che altro per presentare — come una sorta di carta d’identità in forma di narrazione — i vari membri della famiglia, racconta di una volta in cui mia nonna tornò a casa completamente scalcinada, malmessa, sudata, con le ginocchia sbucciate e sanguinanti, le calze rotte, il vestito sporco. Era caduta su per il Montirozzo — così si chiama una parte delle mura medievali di Jesi — tornando proprio dal mercato. In mano due buste piene di roba. Intatte. Costretta a scegliere se salvare la spesa o le ginocchia, Nenella non aveva esitato a sacrificare la pelle. Perlomeno un pezzetto.

Ma non è l’unica.

«Ogni tanto c’è qualche signora che casca per le scale del mercato, quelle che portano dal piano di sopra a quello di sotto. Capita di vedere macchie di sangue mentre scendi» dice lei ridendo. E chissà se pure loro sacrificano un gomito o un ginocchio piuttosto che la spesa.

Lei contratta su tutto, chiede sconti, tasta, annusa, pretende assaggi. Altro che guantini sterili e sacchetti di plastica.

«Hai mai comprato frutta o verdura in un supermercato?» chiedo.

«Mai. Nemmeno una volta. Lì te lo fanno lo sconto?».

Giriamo per i banchi e lei mi presenta tutti, orgogliosa. Uno dei contadini fa battute su Berlusconi. Quasi le sussurra nell’orecchio di mia nonna, come fossero confidenze private. Sa come la pensa lei, ma non vuole rischiare di perdere clienti, immagino.

Al mercato girano soprattutto anziani. Vecchie signore piene di buste, come mia nonna.

Una delle storie di famiglia, di quelle che tiriamo fuori quando a pranzo ci sono estranei, cugini lontani, nuove fidanzate, e che servono più che altro per presentare — come una sorta di carta d’identità in forma di narrazione — i vari membri della famiglia, racconta di una volta in cui mia nonna tornò a casa completamente scalcinada, malmessa, sudata, con le ginocchia sbucciate e sanguinanti, le calze rotte, il vestito sporco. Era caduta su per il Montirozzo — così si chiama una parte delle mura medievali di Jesi — tornando proprio dal mercato. In mano due buste piene di roba. Intatte. Costretta a scegliere se salvare la spesa o le ginocchia, Nenella non aveva esitato a sacrificare la pelle. Perlomeno un pezzetto.

Ma non è l’unica.

«Ogni tanto c’è qualche signora che casca per le scale del mercato, quelle che portano dal piano di sopra a quello di sotto. Capita di vedere macchie di sangue mentre scendi» dice lei ridendo. E chissà se pure loro sacrificano un gomito o un ginocchio piuttosto che la spesa.

Da qualche anno, oltre alle scale, per scendere al piano inferiore c’è pure un’ascensore, che si affaccia su Via Mercantini, recentemente protagonista di un’imponente opera di riqualificazione.

Un tempo lì c’era una sede distaccata del Liceo Scientifico, tutte le classi del biennio pericolosamente sopra ad un deposito di bombole del gas. Io ci andavo a scuola e di tanto in tanto, la mattina, quando la corriera mi lasciava giusto davanti all’entrata superiore del mercato, passavo in mezzo ai contadini e agli ambulanti e andavo a comprare un pezzo di pizza per la merenda.

Sulle scale c’era pure l’appuntamento con quelli che avevano deciso di fare saltamento, marinare la scuola, e dalla piazzetta sottostante partivano i cortei degli scioperi, tra i commenti piccati delle vecchiette che si erano alzate presto per andare a far spesa, o la solidarietà di qualche pensionato che si esaltava appena vedeva falce e martello dipinti malamente su uno striscione.

Ora la scuola è stata demolita per costruire case, negozi e uffici color melograno, la maggior parte dei quali ha ancora cartelli attaccati sopra con su scritto Vendesi o Affittasi.

Gli stessi banchi del Mercato delle Erbe, oggi, sono molti di meno rispetto a quello che c’erano quando facevo il liceo. «Ce n’erano più del doppio» conferma mia nonna, testimone di una città che sta via via perdendo la sua identità, a partire proprio dal centro storico.

C’è chi dà la colpa alle ondate di immigrazione, che in due grandi flussi, il primo negli anni ’90, il secondo negli ultimi dieci anni, hanno ridisegnato la demografia jesina. Ma a vedere i volti di chi frequenta il mercato — perlopiù anziani, qualche giovane coppia, tante donne e uomini dai tratti slavi, albanesi, nordafricani — credo che il problema stia da un’altra parte.

Nei parcheggi enormi e sempre pieni dei centri commerciali spuntati come funghi nella periferia della città, lungo le grandi arterie stradali che si riempiono di auto alla chiusura di fabbriche e uffici; nelle melanzane insapori che arrivano da chissà dove; nei guantini sterili e nelle casse veloci, dove riempire borse biodegradabili di surgelati e piatti pronti. Vietato l’assaggio.

Niente parola d’onore del contadino che ti assicura che il cocomero è dolce e non si sfarina e se glielo chiedi ti fa pure il tassello per fartelo provare.

La grande distribuzione ti velocizza la vita, almeno apparentemente. Ma se le pesche sono acerbe ed il melone sa di cartone sono affari tuoi.

«Davvero non ti fanno lo sconto?» chiede di nuovo mia nonna mentre ce ne torniamo a casa, le borse piene di odori, colori e sapori del territorio, stando ben attenti a non inciampare, pronti, nel caso, a salvare innanzitutto la spesa.

Un tempo lì c’era una sede distaccata del Liceo Scientifico, tutte le classi del biennio pericolosamente sopra ad un deposito di bombole del gas. Io ci andavo a scuola e di tanto in tanto, la mattina, quando la corriera mi lasciava giusto davanti all’entrata superiore del mercato, passavo in mezzo ai contadini e agli ambulanti e andavo a comprare un pezzo di pizza per la merenda.

Sulle scale c’era pure l’appuntamento con quelli che avevano deciso di fare saltamento, marinare la scuola, e dalla piazzetta sottostante partivano i cortei degli scioperi, tra i commenti piccati delle vecchiette che si erano alzate presto per andare a far spesa, o la solidarietà di qualche pensionato che si esaltava appena vedeva falce e martello dipinti malamente su uno striscione.

Ora la scuola è stata demolita per costruire case, negozi e uffici color melograno, la maggior parte dei quali ha ancora cartelli attaccati sopra con su scritto Vendesi o Affittasi.

Gli stessi banchi del Mercato delle Erbe, oggi, sono molti di meno rispetto a quello che c’erano quando facevo il liceo. «Ce n’erano più del doppio» conferma mia nonna, testimone di una città che sta via via perdendo la sua identità, a partire proprio dal centro storico.

C’è chi dà la colpa alle ondate di immigrazione, che in due grandi flussi, il primo negli anni ’90, il secondo negli ultimi dieci anni, hanno ridisegnato la demografia jesina. Ma a vedere i volti di chi frequenta il mercato — perlopiù anziani, qualche giovane coppia, tante donne e uomini dai tratti slavi, albanesi, nordafricani — credo che il problema stia da un’altra parte.

Nei parcheggi enormi e sempre pieni dei centri commerciali spuntati come funghi nella periferia della città, lungo le grandi arterie stradali che si riempiono di auto alla chiusura di fabbriche e uffici; nelle melanzane insapori che arrivano da chissà dove; nei guantini sterili e nelle casse veloci, dove riempire borse biodegradabili di surgelati e piatti pronti. Vietato l’assaggio.

Niente parola d’onore del contadino che ti assicura che il cocomero è dolce e non si sfarina e se glielo chiedi ti fa pure il tassello per fartelo provare.

La grande distribuzione ti velocizza la vita, almeno apparentemente. Ma se le pesche sono acerbe ed il melone sa di cartone sono affari tuoi.

«Davvero non ti fanno lo sconto?» chiede di nuovo mia nonna mentre ce ne torniamo a casa, le borse piene di odori, colori e sapori del territorio, stando ben attenti a non inciampare, pronti, nel caso, a salvare innanzitutto la spesa.

A una certa tutti i treni vanno a Chiasso

Frizzifrizzi, 2012

Cronaca di una notte passata, mio malgrado, dentro alla stazione centrale di Milano.

testo e foto • Simone Sbarbati

Verso mezzanotte e mezza in stazione, a Milano, la gente normale, quella con un lavoro, una casa, qualcuno da chiamare, qualcuno che magari li aspetta alzato, quella gente lì, a una certa, se ne va. Le borse a tracolla, i portatili sotto braccio, il trolley stretto in mano, scendono dall’ultimo treno e s’affollano sul binario, gli sguardi stanchi ma il passo rapido di chi ha fretta fino all’ultimo, fino alla porta di casa o di un albergo.

Chi rimane, lì in Centrale – come la chiamano i milanesi o chi fa finta di esserlo e sul cv scrive di vivere tra Milano e Canicattì – sono quelli che la casa e la valigia sono la stessa cosa, più qualche turista sprovveduto che non sa che in Italia i treni notturni li hanno sacrificati sull’altare dell’Alta Velocità.

E poi ci sono io, che provo a non addormentarmi perché l’ultima volta che ho passato la notte in una stazione avevo 17 anni, ero in post-sbornia, con le tasche vuote e nessun costoso iPad/iPhone/reflex a rischio furto.

Sono di ritorno da due giorni a Berlino, invitato da una nota azienda del settore automotive per provare una bicicletta elettrica in occasione del lancio di una nuova piattaforma online che si focalizzerà sul concetto di città e su come poter ricaricare metaforicamente, attraverso la creatività, gli spazi urbani. Il trauma, tra una Berlino dove a qualsiasi ora puoi fare di tutto ed un desolante lunedì notte a Milano, è di quelli che faranno alzare il ditino, contrariato, la prossima volta che qualcuno si azzarderà a dire che il capoluogo lombardo è l’unica città europea che abbiamo in Italia.